Progrès agricole (0009FS0002)

Résumé

Description

PROGRÈS AGRICOLE 1952

« La Direction des Services agricoles »

« présente… »

« Un reportage sur l’activité agricole dans le Bas-Rhin… »

« « SOUS LE SIGNE DU PROGRES. » En surimpression « Prises de vue et montage : A. GERBER, Ingénieur des Services Agricoles »

« Un problème d’actualité : Motorisation et Mécanisation de l’Agriculture… »

« Une Moissonneuse-batteuse automobile en action à ITTENHEIM… »

Une moissonneuse-batteuse avance dans un camp, trois personnes à bord. Gros plan sur l’action des faux mécaniques dans le blé en herbe. Le mécanicien vu de dos remplit les sacs de grains. La machine-outil vue de dos rejette la paille.

« Moissonneuse-batteuse tractée récoltant le colza à la Ferme du Schafbush… »

Une moissonneuse-batteuse avance, tirée par un tracteur. Un homme examine le contenu de sacs de jute ; gros plan sur sa main faisant couler des graines de colza.

« Essai d’une machine à planter le tabac à Erstein… »

Panneau Michelin en béton armé N83 avec bifurcation vers Erstein ; panoramique droit lent vers un groupe attendant l’essai ; le groupe, filmé de plus près, on discute ; la machine entre dans le champ depuis la droite avec son conducteur, une jeune femme et trois jeunes hommes qui placent les plants dans le mécanisme ; plan serré sur eux ; plan large : certains inspectent les sillons ; la machine fait demi-tour, on charge les plans ; gros plan sur les sillons plantés ; un groupe d’hommes et de femmes discute et plaisante.

« Le chargeur à foin utilisé par M. Bischoff réduit les pointes de travail… »

On charge du foin sur un immense tas posé sur une charrette tirée par deux chevaux. Un tracteur entre dans le champ par la droite ; il tire un chargeur qui collecte le foin, rangé par deux ouvriers agricoles sur une plate-forme ; plan serré sur le haut de la meule en voie de formation et les trois ouvriers au travail ; plan du collecteur vu de derrière ; un homme debout avec des lunettes noires, sans doute M. Bischoff, s’adresse à l’opérateur.

« Les agriculteurs du Bas-Rhin participent activement aux manifestations organisées par la Direction des Services Agricoles. »

« Visite d’un champ d’essai de blé à Sélestat »

Panneau dans le champ : « Direction des services agricoles du Bas-Rhin Essai de variétés de blé »

Des hommes dans un champ de blé en chemise et costume, regardent Panneaux « Hauteur » « Profondeur 4cm »

Les hommes comparent, observent, discutent

« Préparation du plant pour un essai de pommes de terre… »

Les pommes de terre germées sur une charrette avec une balance ; on compare, gros plan sur les pommes de terre manipulées

« Essais d’adaptation de variétés de choux à choucroute à Blaesheim… »

Panoramique droite sur un groupe dans un champ de choux ; des hommes présentent des choux ; GP sur les choux ; on empile les choux dans une charrette ; dans une rue arrivent et se garent plusieurs charrettes tirées par des chevaux ; GP sur les choux.

« La sélection est à la base de tout élevage rationnel. Les éleveurs y pensent… »

« Concours bovin et porcin à HAGUENAU… »

Les bovins défilent devant les acheteurs debout ; on conclut des ventes ; un acheteur pose avec le bovin acheté en souriant ; panoramique droite sur les bovins qui mangent ; un homme fixe la caméra. Les porcs s’avancent en plan serré.

« Concours de la race vosgienne au Hohwald… »

Dans un pré devant une maison, les bovins défilent ; les membres du jury à l’arrière-plan discutent et prennent des notes ; trois hommes débattent du cas d’un animal ; on mène les bovins à la file ; on fixe une étiquette, celle du 1er prix ; les membres du jury sourient ; on mène les bovins à la file ; gros plan sur un veau.

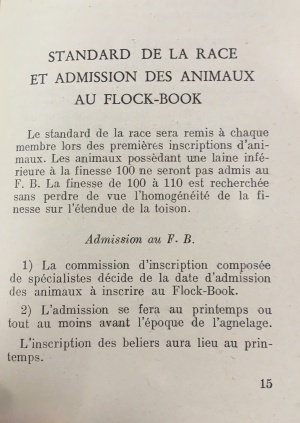

« Concours spécial de la race de l’Est à Laine Mérinos à SAVERNE… »

Panneau sur une bergerie : « Concours spécial de la race de l’Est à Laine Mérinos »

À l’intérieur, on discute ; plans sur un mouton ; un homme en blouse blanche inspecte la laine d’un mouton ; le jury discute, mange un morceau ; plan sur les dos des moutons ; plan à l’extérieur du jury, des éleveurs et des moutons.

« QUELQUES PRODUITS DE L’INSEMINATION ARTIFICIELLE. »

Des hommes observent dans un enclos des veaux ; gros plan sur les veaux ; des bovins volumineux dans un pré avec leurs éleveurs ; on les mène à la file, un petit chien court dans l’herbe.

« L’ensilage des fourrages verts se développe… »

Des hommes enfournent des grands plants dans une broyeuse ; des femmes piétinent les copeaux dans une vaste cuve ; gros plans sur leurs pieds ; panoramique droite sur la cour de la ferme ; les silos filmés de haut en bas.

« L’exploitation intensive des prairies et le cloisonnement permet de produire une herbe de première qualité »

Un panneau dans un champ indique : « Direction des Services Agricoles du Bas-Rhin – DÉMONSTRATION DE PÂTURAGE COMPARTIMENTÉ »

Un panneau dans un champ indique : « DANGER – CLÔTURE ÉLECTRIQUE »

Plans serrés sur les fils électriques ; gros plan sur les fixations ; un tracteur avance rapidement depuis la droite en moissonnant l’herbe ; des bovins paissent dans un pré ; un bovin en plan serré mange de l’herbe.

« Plus que jamais il est nécessaire de produire de la qualité ! »

« Les planteurs de houblon ont tout mis en œuvre pour produire des houblons fins d’Alsace »

Panoramique sur des houblons mûrs ; les rangées de plantations filmées de bas en haut ; le houblon en gros plan ; des grappes de houblon ; le tri des fruits par des femmes, un homme et un enfant ; gros plans (troubles) sur leurs mains.

« Les producteurs d’asperges de Hoerdt se sont groupés en coopérative. »

La récolte des asperges à la main ; on reforme le cône ; sur la portière du camion : « Coopérative des planteurs d’asperges de Hoerdt Bas-Rhin TEL 15 »

Le tri des asperges par les femmes, conditionnement ; trois hommes en costume discutent ; les femmes, un homme et un enfant près de la table de tri ; on range les asperges dans des panières en bois léger ; le comptable fait les comptes.

PASSAGE EN COULEUR (18’38)

« Les pionniers de la viticulture ont montré la voie à suivre… qualité d’abord ! »

« Vendanges tardives à BARR, capitale du vin… »

Panoramique droite sur la ville en contrebas ; dans les vignes, les femmes récoltent le raisin ; on le verse dans une hotte portée par un homme ; un homme âgé goûte le raisin en souriant à la caméra, un homme jeune fait de même ; gros plan sur les mains coupant les grappes ; un homme s’avance vers la caméra avec sa hotte : il grimpe au-dessus d’un tonneau placé sur une charrette et y verse le contenu de sa hotte ; le groupe des vendangeurs regarde la caméra ; un homme avec sa hotte frappe le sol avec un bâton ; gros plan sur les grappes ; pause déjeuner : panoramique sur le groupe, puis plan rapproché sur un homme âgé qui mange.

« Vinification rationnelle à la cave coopérative de CLEEBOURG…

Panoramique droite sur les vignes, le village en arrière-plan ; dans la cour de la coopérative, une charrette attelée de deux bœufs avec deux cuves ; la charrette s’avance le long de bâtiments modernes ; plan sur une femme qui verse de l’eau (???) sur le raisin entassé dans la cuve ; un homme en veste de cuir mesure la teneur en sucre ; panoramique gauche sur les bâtiments.

Carton défilant : « Par sa production, ses sites et son folklore, le Bas-Rhin est un beau département agricole. Agriculteurs, pour faire prospérer ce fier terroir, suivez le progrès !! »

Une route goudronnée droite ; un virage ; des arbres aux couleurs de l’automne ; une maison traditionnelle ; panneau « D35 – Dambach-la-Ville – Route du vin » ; les vignes et le village à l’arrière-plan ; une rue du village filmée depuis une arcade ; des foudres alignés ; les vignes et l’église à l’arrière-plan ; les vignes et une croix avec Jésus à l’arrière-plan ; gros plans sur les grappes ; plans des vignes et le village à l’arrière-plan ; un pommier porte ses pommes rouges ; gros plans sur des épis de maïs ; gros plans sur les grappes ; contre-plongée sur des fleurs oranges (jaunes ?).

« Fin »

Logo D.S.A BAS-RHIN

Contexte et analyse

En 1952, la France sort à peine de la période de reconstruction et dit adieu aux dernières cartes d’alimentation. L’Europe du plan Monnet de 1950 va bientôt bouleverser de fond en comble les économies nationales, de l’industrie (CECA de 1952) à la Politique agricole commune qui débute en 1962. En 1957, le sociologue Henri Mendras sème le désarroi et déclenche le débat avec La Fin des paysans ?, qui expose que ce groupe autrefois majoritaire doit se moderniser ou renoncer, et disparaîtra en tant que civilisation à court terme.

L’Alsace reste une terre profondément rurale en dépit de la forte industrialisation de la région. L’économie agricole y pâtit, selon les mots du géographe Etienne Juillard en 1953, de « cinquante années d’inertie »[1]. Le constat d’un retard dans la productivité au regard de régions déjà modernisées, riches (Bassin parisien) ou moins (Sud-Ouest), mobilise la Direction des Services agricoles du Bas-Rhin dont Armand Gerber est l’ingénieur principal. Comme Juillard dans son ultime chapitre « Pour une politique agricole », le technicien livre dans ce film et son jumeau de 1953 (Journée de la Motoculture) un plaidoyer pour la fin des maux d’une agriculture qui n’a pas su évoluer depuis son apogée au milieu du XIXe siècle : révolution verte (engrais, mécanisation, choix des semences et sélection des races d’élevage), remembrement et spécialisation des exploitations pour l’essor de la qualité et du rendement.

Une terre riche de son agriculture

L’image agroalimentaire de l’Alsace est aujourd’hui intimement liée à son vin, à son houblon et à son chou, base de son plat identitaire, la choucroute. Mise à part la vigne, dont les sources attestent la culture depuis l’époque romaine et le développement exceptionnel au Moyen Âge, ces productions traditionnelles possèdent une histoire récente. En effet, avec la pomme de terre implantée dès 1733 à Wittersheim et la betterave à sucre cultivée dès 1785, elles ont remplacé le blé et la garance, éliminée par l’apparition des teintures chimiques dans les années 1870. Si le tubercule a d’abord fourni une alimentation aux paysans pauvres et mis fin aux disettes, betterave, houblon, tabac et asperges sont des cultures spéculatives respectivement pratiquées dans le Kochersberg, la région de Haguenau puis de Brumath, dans la plaine d’Erstein et à Hoerdt.

L’Alsace se distingue par une densité rurale toujours forte au lendemain de la guerre. Non seulement les villages viticoles et ceux du nord de la Basse-Alsace restent densément peuplés, mais l’arrivée du tramway de Strasbourg a permis à de nombreux ouvriers de rester vivre à la campagne. Si les adultes ont tendance dès le retour dans le giron français à s’embaucher plutôt comme main d’œuvre dans villes et usines, et que la population vieillit, on constate l’abondance de bras (sur les machines, trois ou quatre personnes travaillent) et une présence féminine notable.

Le film trace une carte agricole équilibrée de cette partie de la région : Ittenheim, Erstein, Sélestat, Haguenau, Saverne, Hoerdt, Barr (vignoble de propriétaires au sud) et Cleebourg (vignoble coopératif au nord). Il alterne ainsi les vues de ces bourgs qui ont profité de leur position pour bénéficier de la commercialisation et des champs où se pratique désormais de plus en plus une agriculture rationnelle. Mais il donne aussi à voir, comme une sorte de guide touristique, un terroir et un habitat traditionnel dont seules de rares voitures et bâtiments modernes (la coopérative de Cleebourg) atteste l’entrée dans le XXe siècle. Les villages-rues comme Dambach, dominés immanquablement par un clocher (et, ici, fortifiés), y présentent des fermes en U faits de colombages et de torchis, matériaux disponibles à la différence de la pierre.

Vive la modernité!

Fait remarquable qui dit combien la région se situe à un tournant, les machines et les animaux de trait cohabitent tout au long du film. Si Gerber expose avec enthousiasme moissonneuse-batteuse, machine à foin ou planteuse de tabac, combien de fois la caméra capte-t-elle dans son champ les attelages à bœufs typiques des petites exploitations de polyculture ? Même à Cleebourg, l’édifice neuf de la coopérative, dans un style moderne anonyme qui ne fait aucun effort esthétique, même pour s’insérer dans le paysage culturel, les cuves de raison entrent sur ce type de charrettes. Or cet usage des animaux de trait d’une part empêche la spécialisation dans la production de lait ou de viande, et surtout coûte cher aux agriculteurs, qui les gardent en général à l’étable et doivent donc en permanence collecter du fourrage vert. Les silos présentés rationalisent leur conservation, mais on les tasse toujours en les foulant aux pieds ; le pâturage et « l’herbe de première qualité » demeurent en 1952 au stade expérimental.

La sélection des races commence à peine à s’imposer dans une région où l’élevage est resté longtemps subordonné à la culture, fournissant donc force de traction et fumure. Connue dans la région depuis 1820, la race suisse s’impose comme standard en 1928 avec le Herdbook de la Simmenthal de la race tachetée de l’est – les gros bovins du concours de Haguenau, si différents de la petite race vosgienne du Hohwald. La Simmenthal locale accroît le rendement de lait de 50% et sa densité en matière grasse de 30%. L’élevage en série est rendu possible par l’insémination artificielle qui procure des bêtes mesurant le double de la race vosgienne – les centres d’insémination ont été justement inaugurés entre 1950 et 1952 à Baldenheim, Matzerheim, Berstett, Ittenheim, Altorf et Gries[2].

Quelques porcs fort gras traversent aussi l’écran à Haguenau, héritage d’un essor lié à la culture de la pomme de terre, dont on les nourrit, et à l’industrie laitière. Mais le fait le plus notable est le retour des ovins sous le label « Mérinos de l’Est ». L’arrêt de la transhumance vosgienne en 1870 a fait reculer cet élevage, qui connaît un rebond après la réintégration au territoire français et une estive dans le pays du Barrois. Or la laine de cette race venue d’Espagne ne peut être vendue que pour sa qualité tant les troupeaux sont réduits : une société des Mérinos de l’Est voit donc le jour en 1950 pour en assurer la diffusion et la promotion.

Un film de promotion

À en croire la DSA et son ingénieur en chef, le progrès est donc en marche partout en Basse-Alsace. Cependant, le film participe d’une campagne de propagande inscrite dans la durée qui passe par l’exemple (collectif et individuel), la compétition et la preuve scientifique – tout à fait dans le fil du film commandité par la Société de commercialisation des Potasses d’Alsace, Espoir (1955).

L’absence presque totale de « paysans » et même de propriétaire, hormis une exception dont on reparlera plus bas, sépare la terre labourée, exploitée, des hommes qui la possèdent, comme s’ils n’étaient que des producteurs. Or la réalité est tout autre en Alsace, où l’éparpillement des terres est très poussée depuis le XIXe siècle et n’a été qu’en partie réformée par le remembrement – concentration et échange de terres. C’est sans doute pour cette raison que Gerber présente deux coopératives, c’est-à-dire des unions rationalisées de producteurs-vendeurs. La coopérative viticole de Cleebourg découle d’une structure agraire plus démocratique dans le nord de l’Alsace, où historiquement on comptait peu de propriétés d’aristocrates ou d’urbains, et se manifestait l’égalitarisme communal. La coopérative de Hoerdt, centrée autour de l’asperge, comptait en 1994 140 producteurs pour 100 tonnes de ce légume saisonnier. Les images de Gerber soulignent le recours essentiel au travail manuel, que ce soit pour la récolte, opérée tous les matins, ou le tri, encore attribué aux mains habiles des anciennes et des plus jeunes.

La promotion de la modernisation passe également par les concours qui ont pris la suite des comices – celui du mouton, en 1978 dans le Haut-Rhin (Élevage ovin dans les Hautes Chaumes), s’accompagne d’une longue séquence sur les agapes et l’ambiance festive, que l’on devine tout juste ici. Et pour cause : on ne plaide du tout pas le maintien de la tradition paysanne ou du calendrier festif local, seule compte la démonstration de l’efficacité. C’est ici que la main presque) invisible de la DSA se fait sentir sur un film de lisière, celui d’un professionnel qui livre un film amateur imitant les productions promotionnelles de l’époque. Dans les champs de blé ou de tabac, il capte l’action sur le terrain des experts venus diriger les expérimentations et développer, souvent avec le sourire, leur argumentaire auprès d’acteurs agricoles qu’ils paraissent connaître. Le seul individu qui innove à ses frais, et sans doute à un certain coût, est M. Bischoff qui se montre devant sa machine-outil, portant des lunettes de soleil qui rappellent celle des citadins venus apporter le progrès dans les campagnes.Bibliographie

Cleebourg, des vignerons et leur cave... toute une histoire, ID L'édition, 2010.

Etienne Juillard, La Vie rurale en Basse-Alsace, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1992 (1ère éd.: 1953).

Roland Oberlé, Terres d'Alsace. Mutations du monde paysan et enjeux agroalimentaires, Strasbourg, Serengeti, 1994.

Article rédigé par

ALEXANDRE SUMPF, 14 février 2019