Mariage (0016FH0019)

Résumé

Description

Le marié, Pascal Weill, est emmené à la houppa (dais nuptial) par son père, Georges Weill, à sa droite, et Étienne Klein, son futur beau-père, à sa gauche. Puis c’est au tour de la mariée, Annette Klein, d’être accompagnée au dais nuptial par sa mère, Rolande Klein, à sa droite, et par Janine Weill, sa future belle-mère, à sa gauche. Les mariés sont assis dans le dais, on leur pose le talit (châle de prière) sur les épaules.

Gros plan sur les invités puis lent panoramique droit sur ces derniers. Gros plans sur le Grand Rabin Max Warschawski prononçant un discours. Le Grand Rabbin est pris de dos, toujours pendant son discours, on aperçoit la mère de la mariée et son arrière-grand-mère. Lent panoramique gauche sur les invités répartis derrière ainsi qu’à droite et à gauche de la houppa.

Les mariés se lèvent. Du vin est versé dans un verre en argent. Très gros plan sur les mariés, des membres de la famille son de dos au premier plan. Le rabbin orthodoxe Schlesinger lit l’acte de mariage (ketouba), Étienne Klein est à droite du plan, nous apercevons au second plan la mariée et plus difficilement le marié. Les mariés sont assis, Annette tient son bouquet de fleurs, son père apparaît encore une fois à droite du plan, derrière nous voyons les invités. Très gros plan sur la mariée souriante puis sur le marié. Un nouveau gros plan sur les mariés où leurs visages laissent transparaître leur joie.

Plans successifs sur les parents des mariés puis sur des membres de la famille. Les hommes sont séparés des femmes.

Toujours dans le dais, le Grand Rabbin Warschawski donne le verre de vin à Janine Weill, la mère du marié, puis à son fils Pascal. Ensuite, il le donne à Rolande Klein, la mère de la mariée, puis à sa fille Annette. Dès que les mariés ont bu le vin, ils récitent une prière, une fois cette dernière récitée, on leur ôte le talit. Au premier plan, le Grand Rabbin félicite le père de la mariée, Étienne Klein. Au second plan ainsi que sur le suivant, les membres de la famille félicitent les mariés.

Gros plans sur les mariés qui avancent au milieu des invités, très gros plan sur le marié, regard caméra. Les mariés ainsi que les deux familles prennent place debout dans une salle à côté de l’entrée. Les invités viennent féliciter les mariés et les membres des deux familles.

Gros plan sur un panier de légumes puis sur les tables remplies de nourriture. Panoramique gauche sur les jus de fruits.

Gros plan sur un bouquet de fleurs.

Successions de gros plans sur les invités qui discutent et profitent du buffet. Très gros plan sur Philippe (5’14), le petit frère d’Annette, qui discute avec une fille. Des invités sortent d’un bâtiment.

Plan sur la foule pris depuis le toit de ce même bâtiment, au second plan un stade de football. Toujours depuis le toit, une succession de gros plans, sur les invités et la famille, dont Philippe Klein (5’48), qui discutent, mangent et rigolent. Très gros plan sur un enfant qui parle puis sur Laurence (6’), la plus petite sœur d’Annette. Au premier plan, une jeune femme souriante est en train de manger. Laurence semble fuir l’objectif de la caméra qui la suit. Le caméraman place la focale sur la sœur du marié (6’04), qui mange en marchant avant de s’arrêter pour discuter, le sourire aux lèvres, avec deux dames. Très gros plan sur un enfant dont l’objectif de la caméra le fait sourire. Ensuite, le caméraman fixe un homme discutant avec une femme et pointant du doigt la foule, la caméra suit cet homme qui continue de discuter tout en marchant. Successions de plans sur lesquels apparaissent successivement, le marié accompagné d’un jeune homme faisant un geste de la main (6’26), le marié seul qui semble chercher quelqu’un (6’28), la mariée entourée de ses invités (6’30) puis le marié venant chercher sa femme (6’32). Ils saluent une dame. La mariée est à nouveau seule, discutant avec un homme le sourire aux lèvres (6’39). Georges Weill, le père du marié, apparaît sur le plan suivant (6’42), il est suivi d’Étienne Klein (6’44), le père de la mariée. Le caméraman suit Georges Weill avant de placer la focale sur Rolande Klein et sa fille Nadine (6’50).

Les plans suivants se concentrent sur la hora, danse pratiquée dans les kibboutzim en Israël. Les mariés sont placés sur des chaises au centre d’un cercle formé par les invités qui dansent autour de ces derniers. Rolande Klein passe, au premier plan, devant l’objectif de la caméra (6’51). Le deuxième plan de cette séquence se focalise sur les mariés souriants et rigolant pendant que les invités dansent autour. Puis nous voyons défiler, sur l’objectif de la caméra, les invités ainsi que le père du marié (7’16) et le rabbin Eliyahou Abitbol (7’26) en train de danser, chanter, taper des mains.

Succession de gros plans sur des membres de la famille et les invités qui discutent, rigolent et boivent.

Très gros plan sur les mains de la mariée tenant son bouquet de fleurs. Le caméraman fait un zoom arrière afin d’avoir le couple qui semble tenir la pose pour des photographies. Nous apercevons ensuite les membres des deux familles ainsi que les invités. Étienne Klein apparaît, appareil photo en mains, en train d’immortaliser le moment. La séance photo se poursuit, les membres des deux familles défilent aux côtés des mariés, Étienne Klein prend quelques photos. Le dernier plan de la séquence montre les deux familles réunies au complet autour des mariés. À gauche, Étienne Klein est entre sa femme, Rolande, et son fils aîné, Marc-Henri. Laurence, la plus petite fille de la famille Klein, est agenouillée à gauche. La mariée, Annette Klein, est au centre. Elle est entourée par son mari, Pascal Weill, et la sœur de ce dernier. Enfin, à la gauche du marié, nous apercevons sa mère, Janine Weill, et plus difficilement son père, Georges Weill. À droite du plan, Nadine Klein cache son frère Philippe.

À nouveau une hora avec la chaise sur laquelle on porte la mariée, le marié est donc seul, nous voyons, au deuxième plan, Étienne Klein et son fils Marc-Henri en train de danser (8’34).

Très gros plan sur le bouquet qui a déjà été filmé. Les mariés sont attablés, les invités dansent en file indienne autour d’eux. Tous les membres de la famille et les invités sont réunis dans une salle pour passer la soirée ensemble. Ils dînent, discutent, rigolent. Gros plan sur Renée et André Neher (9’22). Georges Weill, le père du marié, fait un discours. Le caméraman filme la table où sont installés les enfants dont Philippe Klein. Nous apercevons à nouveau, à côté de Georges Weill fumant le cigare, André Neher et sa femme, Renée (9’51). La focale est ensuite placée sur les mariés souriants et assis aux côtés des différents membres des deux familles. La mariée et sa sœur, Nadine, regardent la scène (10’06), un homme fait un discours. Très gros plan sur Benno Gross (10’09) remettant sa cravate, souriant et rigolant avant de faire un discours. Gros plan sur lequel apparaît l’arrière-grand-mère de la mariée qui se cache de la lumière (10’17) puis un autre sur lequel figure la mère du marié (10’21). Deux jeunes garçons chantent une chanson. Le petit frère de la mariée, Philippe, est à la guitare, et Philippe Kahn, un des fils des amis de la famille Klein est au chant. Étienne Klein est au micro puis vient le père du marié, Georges Weill. Dernier plan sur la table des mariés, regards caméra. Gros plan sur des verres en argent que l’on remplit de vin.

Contexte et analyse

Un mariage orthodoxe

Tout comme chez les chrétiens, où le père emmène sa fille à l’autel, pendant que le futur mari, qui y a déjà été conduit par sa mère l’attend, chez les juifs, le père emmène sa fille à la houppa, son futur mari l’attendant dans le dais dans lequel il a déjà été conduit par sa mère. Cependant, dans l’orthodoxie juive et comme c’est le cas dans le film, c’est l’homme qui amène l’homme à la houppa. Il en est de même pour les femmes, c’est la femme qui emmène la femme au dais. Dès lors, le marié y est conduit par son père et son futur beau-père, la mariée par sa mère ainsi que par sa future belle-mère. Lors du discours du Grand Rabbin Warschawski, les panoramas sur la famille et les invités, montrent que les hommes et les femmes, répartis derrière ainsi que sur les côtés du dais, ne se mélangent pas. Ainsi, comme le veut l’orthodoxie, un côté est réservé aux hommes, un autre aux femmes.

Une fois installé dans le dais nuptial, symbolisant le nouveau foyer que le couple doit construire, le talit est déposé sur les épaules des mariés, les kiddoushin (fiançailles) peuvent alors commencer. L'objectif de la caméra est focalisé sur le rabbin Schlesinger versant le vin dans le verre à kiddoush, mais ne capture par les deux bénédictions qui ont été récitées comme le veut la tradition. Le rabbin Schlesinger lit ensuite la ketouba (l’acte de mariage) dans une formule en araméen identique à toutes les ketoubot. Ainsi, contrairement au mariage chrétien, le mariage juif n’est pas sacré puisqu’il consiste à la signature d’un contrat. Il y a, après la lecture de l’acte de mariage, une sorte de temps mort durant lequel les mariés signent la ketouba. Pendant ce temps, le caméraman filme les membres de la famille en train d’attendre. La lecture et la signature du contrat de mariage sont suivies du kiddoush, le moment où les mariés goûtent le vin. Les kiddoushin se terminent sur l’échange des alliances. Pendant que le marié met l’anneau à l’index droit de sa fiancée, il lui dit : « Tu m’es consacrée par cet anneau selon la loi de Moïse et d’Israël ». L’homme acquiert donc la femme, le mariage est en quelque sorte un contrat d’achat d’où la possibilité de divorcer. Les conditions du guet (divorce) ainsi que la dot sont indiquées dans la ketouba.

Ensuite, les mariés s’isolent dans une pièce afin de déjeuner quelque chose puisqu’ils sont, pour être purs, à jeun depuis le matin, le mariage est ainsi consommé symboliquement. Bien évidemment, le caméraman n’a pu capturer ce moment, mais nous voyons les mariés avancer au milieu des invités avant de s’isoler ainsi qu’à la sortie de la pièce. Le film se termine sur les nissouin (mariage) avec la première des sept Shiva Brakhot (sept bénédictions nuptiales). Malgré le fait que le vidéaste n’ait pas filmé cet événement, la récitation de ces bénédictions, est suivie par le brisement d’un verre, symbolisant le deuil de la destruction du temple ainsi que l’alliance entre le couple. Pendant les six jours qui suivent le mariage, les sept bénédictions nuptiales sont récitées à chaque repas, la première ayant été effectuée le jour même du mariage. Enfin, au temps de la Guemara, les kiddoushin et les nissouin étaient espacés d’un an afin de préparer le mariage. De nos jours, les fiançailles et le mariage se passent le même jour, permettant ainsi d’éviter, durant la période d’intervalle entres les kiddoushin et les nissouin, la consommation du mariage ou la séparation des fiancés.

La présence de toute une communauté

L’œil du spectateur est immédiatement frappé par le nombre d’invités dont parmi eux, le nombre de rabbin. À première vue, cela paraît tout à fait normal qu’il ait autant de rabbins à un mariage. De plus, cela s’explique par le fait qu’en Alsace les rabbins sont payés par l’État, le régime concordataire n’ayant pas été aboli lors de la séparation des Églises et de l’État en 1905. Pourtant, le mariage n’étant pas sacré, il s’agit, comme nous l’avons vu, de la signature d’un contrat, la présence d’un rabbin n’est pas obligatoire. Toutefois, même si leur présence n’est pas obligatoirement requise, il y a en général, toujours un rabbin lors des mariages. Ce mariage, en plus d’être exceptionnel par le nombre de rabbins présents, l’est par le nombre d’invités, dont parmi eux, d’éminents membres de la communauté strasbourgeoise.

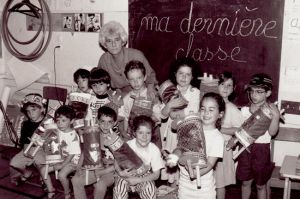

Le nombre d’invités parmi lesquels la présence de grands intellectuels s’explique par le fait que les parents des mariés sont connus de toute la communauté. Étienne Klein, le père de la mariée, était le photographe officiel de la communauté et sa femme, Rolande, était la directrice du Gan Chalom, le jardin d’enfants de la communauté, de 1965 à 1991. Georges Weill, le père du marié, était l’un des administrateurs communautaire et sa femme, Janine, une intellectuelle. Parmi les membres éminents de la communauté invités à ce mariage, la présence de Max Warschawski, Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, ainsi que celle d’Eliyahou Abitbol, rabbin de la yechiva des étudiants de Strasbourg, sans oublier celle du couple Neher et de Benno Gross sont à souligner.

Benno Gross et André Neher faisaient partie des principales chevilles ouvrières de la reconstruction de la communauté juive de Strasbourg après la Shoah. En 1948, Benno Gross fonde l’école Aquiba qu’il dirige jusqu’en 1969. Cette école était l’une des réalisations les plus importantes de la reconstruction spirituelle d’après-guerre parce qu’elle dispensait aux jeunes générations une éducation profane et religieuse afin de leur transmettre les valeurs morales et spirituelles du judaïsme pour qu’elles puissent vivre une vie juive intégrale. André Neher, était aussi l’un des piliers du renouveau du judaïsme français d’après-guerre. Renée, sa femme, était quant à elle, historienne. Enfin, Eliyahou Abitbol est le fondateur de la yechiva des étudiants de Strasbourg. Cette institution fondée après la guerre des Six Jours à Strasbourg et déplacée à la fin des années 1980 à Paris avait, et a toujours, pour but d’enseigner le Talmud à des étudiants juifs non-initiés.

Ces intellectuels juifs font leur alya (montée) à la fin des années 1960 soit après la guerre des Six Jours de 1967. À partir de ce moment-là, la communauté juive de Strasbourg est dirigée par des hommes politiques comme Jean Kahn et non plus par des intellectuels. Cela n’est pas sans conséquence après le massacre de Sabra et Chatila en 1982 puisque l’on passe d’un soutien des intellectuels à Israël comme peuple juif à un soutien à l’État d’Israël, c’est-à-dire à ses dirigeants politiques par les responsables communautaires. Alors qu’avant, il s’agissait d’un soutien populaire.Personnages identifiés

Lieux ou monuments

Bibliographie

RAPHAËL Freddy et WEYL Robert, Juifs en Alsace. Culture, société, histoire, Toulouse, Privat, 1977.

Article rédigé par

Nicolas Laugel, 05 janvier 2020

- ↑ En tant que partie d'une production amateur, cette séquence n'a pas reçu de titre de son réalisateur. Le titre affiché sur cette fiche a été librement forgé par son auteur dans le but de refléter au mieux son contenu.

- ↑ Cette fiche est considérée comme achevée par son auteur, mais elle n'a pas encore été validée par une autorité scientifique.