Ecole Sainte Charles (0043FI0001)

Résumé

Description

La vidéo, extraite d’un film d’une durée d’environ 50 minutes, est divisée en quatre parties. Ce film est caractérisé par le travail de montage réalisé par Monsieur Waag.

- Départ en voyage scolaire (de 0:00 à 4:05).

Le cinéaste alterne des plans d’ensemble et des gros plans. Plans d’ensemble de la cour dans laquelle sont réunis parents d’élèves et professeurs. Gros plans sur les provisions, les bagages, les roues des bus ou encore sur quelques visages d’enfants ou d’accompagnateurs. On voit les soutes du bus être remplies. Se mélangent les bruits des différentes conversations. Un homme, de dos, fait l’appel des élèves. Lors du montage, Charles-Henri Waag a inséré à partir de 1:12 la chanson « Deux enfants sur la plage » de Jean Ferrat (1961). Cette musique accompagne tout d’abord les visages de deux enfants, puis ensuite un carton : fond noir, l’écriture « h =y » change de place au fil du temps (nous apprendrons plus tard ce que cela signifie). Les enfants montent dans le bus, Monsieur Freddy Mager, instituteur en classe de CM2 les comptent. C’est aussi lui qui, dans le plan suivant, fait un discours aux parents concernant le séjour de leurs enfants en Bretagne. Les mots d’ordre de ce séjour étant « Détente » et « Sécurité ». Le cinéaste enchaîne des gros plans sur lui et sur les parents d’élèves.

- Présentation de l’Institut Saint-Charles et des confusions engendrées par la dyslexie (4:06 à 9:26).

On perçoit en fond sonore le discours d’une femme, Sœur Marie-Edith. Elle explique que le prix de la journée, fixé par la préfecture, est payé par la sécurité sociale. Elle présente ensuite la dyslexie. Accompagnant ces mots, on voit tout d’abord l’extérieur des locaux, le fils du cinéaste, Christophe Waag, descend des escaliers. Un instituteur, Joseph Nutz, sort de sa voiture et discute ensuite avec Huguette Waag, la première femme du cinéaste, et Christophe. La caméra se concentre sur le visage de l’instituteur. Le visage de la femme qui parle apparaît à l’écran après que la caméra ait balayé les parents d’élèves constituant l’auditoire. Sœur Marie-Edith se lève pour écrire au tableau les différentes confusions visuelles ou auditives que peuvent faire les personnes atteintes de dyslexies : par exemple confondre le h et le y qui, en écriture cursive sont les mêmes, mais à l’envers (« h =y »). Le discours est accompagné de de gros plan sur la Sœur, ou sur le public. Certains parents semblent attentifs, d’autres discutent entre eux. On observe aussi des vues d’ensemble des extérieurs de l’Institut : les jardins, la cour de récréation, les terrains de football et de basketball. La partie se termine avec un gros plan sur le visage souriant de la Sœur, expliquant que les parents peuvent prendre rendez-vous avec les professeurs si besoin.

- Cours sur la lettre « y » (9:27 à 12:29).

Cette troisième partie est introduite par de la musique classique. A un plan d’ensemble sur une salle de classe vide succède un plan de l’extérieur de l’école la nuit. Retour sur la salle de classe qui se remplit peu à peu. Les élèves s’assoient à leur pupitre. Gros plan sur certains d’entre eux puis sur un instituteur, Denis Schneider. Il est d’abord à son bureau avant de laisser sa place à un autre instituteur : Joseph Nutz, déjà aperçu dans une autre scène. Le cinéaste semble lui-même prendre part au cours qui se déroule sous nos yeux. On distingue d’ailleurs le pupitre derrière lequel il est assis. Le cours en question porte sur la lettre « y ». L’instituteur fait venir un enfant au tableau et explique que le « y » est en fait un double « i ». La partie se termine lorsque le professeur fait venir un autre élève au tableau.

- Rencontre parent/professeur (12:30 à 14:22).

C’est une courte transition accompagnée de musique classique qui débute cette partie. On y voit des enfants descendre les mêmes escaliers que dans la première partie, et jouer dans la cours de récréation enneigée sous la surveillance d’instituteurs. Nous assistons ensuite à la rencontre entre Huguette Waag, femme du cinéaste, et Joseph Nutz, l’instituteur de Christophe. Cela doit vraisemblablement avoir lieu à la période de Noël puisque l’on aperçoit en arrière-plan une crèche. L’instituteur commence par noter l’absence de l'enfant à l’entretien (ce qui témoigne d’ailleurs du fait que le film a été mis en scène puisque Monsieur Waag se trouve derrière la caméra, de plus, Monsieur Nutz lui jette de fréquents coups d’œil…) L’instituteur souligne l’importance du rôle des deux parents qui doivent encourager leur enfant dans sa progression. Il est intéressant de noter que la scène est tournée en contre-plongée, ce qui met les deux protagonistes en valeur. De plus, Joseph Nutz se trouve au centre de l’image alors que la femme du cinéaste est peu à peu exclue du cadre lorsque le cinéaste fait un gros plan sur l’instituteur, ce qui lui confère un rôle central. La séquence se termine de manière assez abrupte, ce qui est dû au fait que la vidéo constitue en réalité le premier quart du film intégral tourné par Charles-Henri Waag.

Contexte et analyse

Cet extrait, caractérisé par le travail de montage et la mise en scène réalisés par Charles-Henri Waag permet de découvrir la dyslexie et ouvre une porte sur le milieu de l’enseignement spécialisé des années 1980.

L’enseignement spécialisé en France

La question de l’enseignement spécialisé en France est apparue au début du XXème siècle. La loi du 15 avril 1909 permet en effet la création, sur demande du département ou de la commune, d’établissements spécialisés, ou encore de classes de perfectionnement. Le premier diplôme spécialisé pour instituteur, le Certificat d’aptitude à l’enseignement aux enfants arriérés, est d’ailleurs créé au début du XXème siècle.[1] En 1952, on relève que 5% de la population scolarisée est concernée par cet enseignement, le but étant d’éviter la déscolarisation des enfants en difficulté scolaire. L’ouvrage L’école publique française, préfacé par le ministre de l’Éducation nationale de l’époque, comporte d’ailleurs un chapitre à ce sujet, ce qui prouve bien l’importance de cette question. L’une des considérations qui prime dans les années 1950 est de favoriser les rapports entre les enfants en difficulté et les autres enfants, sans pour autant les mélanger dans les classes. L’enseignement spécialisé est placé sous la double tutelle du ministère de l’Éducation nationale, et du ministère de la Santé.[2] On note la présence de plusieurs types d’établissements spécialisés différents. Il est par exemple possible de citer, les Classes d’intégration Scolaire (CLIS), les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP), les Instituts Médico-Pédagogiques (IMP)… En 1990, l’Académie de Strasbourg fait partie des académies de France les mieux dotées en terme d’enseignement spécialisé. En effet, 2,8% des enseignements dispensés dans cette académie sont des enseignements spécialisés, un pourcentage au-dessus de la moyenne nationale.[3]

La dyslexie : un trouble du langage et de l’apprentissage

En 1982, Etienne Bolanski pointait du doigt la difficulté de donner une définition exacte de ce qu’est la dyslexie. Il écrit en ce sens « Tout le monde admet qu’il est très malaisé, voire impossible, de définir un terme dont on fait un usage aussi large ».[4] L’étymologie du mot dyslexie apporte déjà un élément de réponse quant à la définition à donner à cette pathologie. A la racine « lexie » qui vient du grec ancien « lexis » (le mot, le langage), est ajouté le préfixe péjoratif « dys- », qui désigne une difficulté. La dyslexie est donc un trouble du langage et particulièrement de la lecture. On considère en effet à l’époque que cette pathologie est caractérisée par le fait d’acquérir la lecture dans des délais inhabituels. Si toutes personnes apprenant à lire rencontrent des difficultés, celles-ci persistent chez les dyslexiques. Le discours de Sœur Marie-Edith dans la deuxième partie de la vidéo décrit les conséquences de cette pathologie : la confusion de lettres ou de sons, l’inversion de lettres ou de syllabes dans un mot, orthographe et grammaire laborieuses…[5] En effet, lorsqu'il existe des difficultés de reconnaissance et de décodage des mots, cela implique des difficultés de transcription de ces mots, et donc d’expression écrite, tout cela ajouté à des difficultés de compréhension écrite.

Au vu de l’importance de la lecture et de l’écriture dans notre société, il est facile de comprendre en quoi cette pathologie est handicapante dans le parcours scolaire d’un enfant dyslexique. On définit aujourd’hui la dyslexie comme un trouble neuro-développemental, c’est-à-dire que l’enfant souffre de perturbations du développement cognitif. Les recherches récentes sur la dyslexie ont déterminé plusieurs origines possibles à cette pathologie : facteurs génétiques, ou encore facteurs environnementaux (prématurité, stimulation de l’entourage…)[6]

L’Institut Saint-Charles : de l’orphelinat à l’IMP

En 1867 est fondé à Schiltigheim l’orphelinat Saint-Charles. Prévu pour accueillir soixante garçons, cet établissement est placé sous l’autorité des Sœurs de la Charité de Strasbourg, une congrégation créée en 1734. Sont alors construits un internat, une chapelle, et divers autres locaux. En 1927, c’est une école privée qui ouvre ses portes. Si après 1945, l’orphelinat accueille de plus en plus d’enfants handicapés, ce n’est qu’à partir de 1958 que Saint-Charles se spécialise dans la rééducation de la dyslexie en obtenant un agrément de la Sécurité Sociale. Cet agrément prévoit que l’Institut doit accueillir une soixantaine de garçons âgés de 6 à 15 ans.[7] Les enfants sont accueillis à la semaine puisque la rééducation est basée sur une théorie de la psychanalyse préconisant l’autonomie de l’enfant par rapport à sa famille. Instituteurs et éducateurs travaillent en collaboration avec des professionnels de santé. Si les rééducations orthophoniques sont rares en 1982, on remarque que certains membres du personnel de l’Institut ont tout de même les qualifications nécessaires à la rééducation de la dyslexie. En 1957 est en effet créée l’école de formation des rééducateurs en dyslexie, ceux-ci obtiennent ensuite le titre d’orthophonistes à compétences limitées en langage écrit.[8] En 1992, un nouvel internat est construit de façon à préparer les bâtiments pour un enseignement mixte et c’est deux ans plus tard que la mixité est introduite à Saint-Charles.[9] Le film analysé ayant été tourné en 1982, il est normal que ces nouveaux bâtiments n’apparaissent pas. Il est cependant à noter que certaines parties de l’établissement visibles sur les images sont encore en place aujourd’hui. Notamment le stade de football, ou encore l’escalier permettant de quitter l’ancien internat.

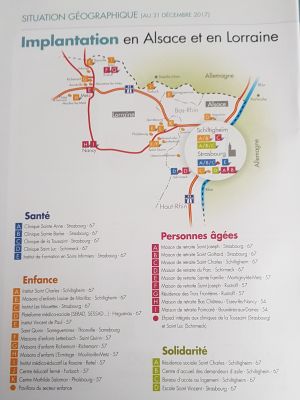

En 2000, les Sœurs de la Charité créent la Fondation Vincent de Paul, reconnue d’utilité publique. L’Institut Saint-Charles est alors intégré à cette Fondation. Aujourd’hui, il est composé d’un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), soixante-deux enfants entre 6 et 14 ans y sont accueillis en internat ou en semi-internat. L’Institut comporte aussi un SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) qui concerne les enfants scolarisés dans des classes spécifiques comme les CLIS (Classes d’Intégration Spécialisées) ou les ULIS (Unités localisées pour l’Inclusion Scolaire en collèges et lycée).[10]

Le film, un outil pédagogique pour l’enseignement

Une des questions soulevée par l’extrait du film de Charles-Henri Waag est la relation entre le cinéaste et l’Institut Saint-Charles. Si les deux premières parties de l’extrait (le départ en sortie scolaire et la réunion d’information) ont pu être tournées sur la simple initiative du cinéaste, il est impossible que Monsieur Waag ait pu filmer un cours sans que la direction de l’école soit impliquée. De plus, la dernière partie de l’extrait met en scène la première femme du cinéaste et un instituteur de l’Institut Saint-Charles. Dans d’autres scènes du film (qui ne sont pas visibles dans cet extrait), il est possible de remarquer des scènes relevant de l’intimité des enfants. On peut par exemple citer la scène du lever ou du coucher des enfants, ainsi qu’une scène dans la salle de bain de l’internat où les garçons se lavent les dents. La question de l’implication de l’Institut semble centrale pour comprendre l’enjeu de ce film. Passionné de photographie depuis ses 14 ans, Charles-Henri Waag a réalisé de nombreux films dans les années 70 et 80. Le travail de mise en scène et de montage les caractérise.[11] S’il est possible que ce soit lui qui ait été à l’initiative de cette idée, l’entretien avec des instituteurs de l’Institut a soulevé une autre explication. La pédagogie mise en place dans l’établissement reposait, entre autres, sur les activités extrascolaires. Les élèves partaient ainsi en classe de neige, en classe verte… De nombreux films ont été réalisés dans le cadre de l’enseignement. On peut ainsi trouver des films évoquant la dyslexie, ou d’autres sur la vie à l’internat. L’Institut possédait d’ailleurs sa propre caméra. Ce film aurait ainsi été projeté au sein des classes de l’Institut. Une autre hypothèse est qu’il aurait pu servir à présenter l’Institut et le quotidien des enfants qui y ont été admis aux parents des nouveaux-élèves.[12]Bibliographie

Ouvrages scientifiques :

BALLARIN Jean-Luc, Enfants difficiles, structures spécialisées, Paris, Nathan, 1994. BOLTANSKI Etienne, Dyslexie et Dyslatéralité, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1982. SIMONIN Régis, Les sens de dessous-dessus, Mémoire en architecture sous la direction de REVAULT Philippe, Strasbourg, 1991-1992.

Sitographie :

https://www.fno.fr/ressources-diverses/histoire-de-lorthophonie/ (Dernière consultation le 31/12/2019). Site de la Fédération Nationale des Orthophonistes https://vimeo.com/320711822 (Dernière consultation le 31/12/2019). Intervention de HELLOIN Marie-Christel « La dyslexie, un trouble neurodéveloppemental, des apprentissages » à Notre-Dame de Bondeville, 2019.

Entretiens :

Entretien avec WAAG Monique du 17 décembre 2019.

Entretien avec JUHL Gwenaël et SCHNEIDER Denis du 20 décembre 2019.

Article rédigé par

Pauline Wolf, 05 janvier 2020

- ↑ BALLARIN Jean-Luc, Enfants difficiles, structures spécialisées, Paris, Nathan, 1994, p. 8.

- ↑ BALLARIN Jean-Luc, Enfants difficiles, structures spécialisées, Paris, Nathan, 1994, p. 9.

- ↑ BALLARIN Jean-Luc, Enfants difficiles, structures spécialisées, Paris, Nathan, 1994, p. 11.

- ↑ BOLTANSKI Etienne, Dyslexie et Dyslatéralité, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1982, p. 3.

- ↑ SIMONIN Régis, Les sens de dessous-dessus, Mémoire en architecture sous la direction de REVAULT Philippe, Strasbourg, 1991-1992, p. 48.

- ↑ https://vimeo.com/320711822

- ↑ SIMONIN Régis, Les sens de dessous-dessus, Mémoire en architecture sous la direction de REVAULT Philippe, Strasbourg, 1991-1992, p. 45-46.

- ↑ https://www.fno.fr/ressources-diverses/histoire-de-lorthophonie/

- ↑ Entretien avec JUHL Gwenaël et SCHNEIDER Denis du 20 décembre 2019.

- ↑ Entretien avec JUHL Gwenaël et SCHNEIDER Denis du 20 décembre 2019.

- ↑ Entretien avec WAAG Monique du 17 décembre 2019.

- ↑ Entretien avec JUHL Gwenaël et SCHNEIDER Denis du 20 décembre 2019.