Pêche à Daubensand (0113FH0042)

Résumé

Description

(0’00) Pique-nique en famille et entre amis au bord de l’eau. Les différentes personnes mangent et boivent au soleil, assises dans des fauteuils. Un chien est à côté d’une vieille dame. Un homme verse du vin dans le verre d’une femme. Les femmes discutent entre elles en mangeant.

(0’29) Un enfant promène un chien noir.

(0’33) Retour au pique-nique. Une femme sort une bouteille de vin de son sac. Tout le monde discute au soleil. L’enfant urine à l’orée de la forêt. Trois hommes se dirigent vers la rivière. Deux voitures Renaud, une femme monte dans l’une d’elle.

(1’21) Dans une embarcation, un homme debout rame un cigare à la bouche. Deux autres sont assis devant lui, un fume également un cigare. Paysage (eau et plantes), puis retour sur l’homme qui rame. Les hommes devant regardent le paysage, l’enfant à l’arrière sourit.

(1’40) Une barque vide sur la rive. La caméra continue de suivre le voyage en barque. Un des hommes jette quelque chose dans l’eau depuis un seau. Gros plan sur une épuisette, puis sur l’inscription sur l’embarcation « Robert Lehmann 23, Quai Mullenheim, Strasbourg, Inscrit à la douane de Rhinau N°19 ». Le voyage continue. La barque à fait demi-tour et repasse devant la vide. Les hommes semblent s’ennuyer, l’enfant sourit toujours.

(2’46) Les hommes sont revenus auprès des femmes. Elles servent du potage dans les assiettes avec des saucisses. Tout le monde mange.

(3’27) Une partie des femmes fait la vaisselle dans la rivière. Elles reviennent ensuite avec la table de camping pour ranger les affaires. Elles discutent avec ceux et celles restés à la table. Les deux chiens s’accouplent à l’ombre d’un arbre.

(4’28) Une femme fait un strep-tease devant la caméra pour enlever sa robe et se mettre en maillot de bain. Son mari vient l’aider. Gros plan sur un nid avec des œufs cachés dans les roseaux. Une femme revient avec deux chiens. Plan large sur la table de pique-nique où deux des hommes reviennent, dont un torse nu. Ils mangent à nouveau quelque chose.

(5’20) La partie de pêche commence pour les hommes. La caméra est embarquée sur la barque, un homme rame et la caméra suit le cours d’eau.

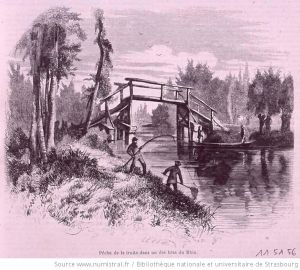

(5’48) Un homme lance sa ligne avec sa canne à pêche. La caméra suit toujours le cours de la rivière. Un pont en bois apparait au loin et se rapproche petit à petit.

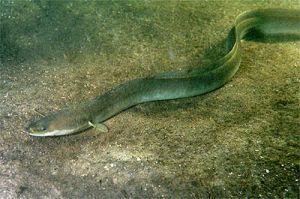

(6’20) Cinq poissons, des truites, sont déposés sur la rive. Un homme qui fume regarde la caméra. Retour de l’objectif sur les truites : une d’elles bouge encore. Deux serpents sont prisonniers dans un bac, l’un d’eux bouge encore après avec été frappé par l’un des hommes.

Contexte et analyse

La famille, les amis et la pêche, dans ces différentes pratiques, sont des éléments régulièrement mis en scène dans les films amateurs aux abords du Rhin et cette séquence, assez longue, n'y échappe pas. Du pique-nique à la découverte de l'environnement, on entre ici dans l'intimité familiale captée sur la pellicule du cinéaste.

Un pique-nique familial et amical

Bien que la séquence porte sur la pêche, une grande partie se concentre sur la famille et les amis du cinéaste venus pour cette sortie en plein air durant le long week-end du 1er au 4 mai 1958. La majeure partie de l'extrait se concentre sur le pique-nique : les hommes, assis à la table discutent entre eux, boivent du vin et mangent ce que les femmes leur servent. On remarque d'ailleurs que les activités restent très genrées et cloisonnées : les femmes au service à table, à la vaisselle et à la promenade des chiens (le cinéaste filme d’ailleurs deux chiens en plein accouplement à l'ombre d'un arbre), les hommes torse nu au bord de l'eau, en promenade à bord d'une barque sur la rivière ou à la pêche. A un moment, une femme joue avec la caméra en commençant un striptease, pour finalement se retrouver en maillot de bain.

On peut noter également que les personnes apparaissant dans le film sont assez bien habillés (robes, costumes, chemises), possèdent des voitures et les hommes fument des cigares ou des cigarettes. Ces éléments, en apparence anodins, révèlent un certain niveau de vie de la famille. Par ailleurs, ce standing social est accentué par ce que l'on trouve sur la table de pique-nique (soupe, saucisses, vin) et tout le matériel de cuisson portatif, que l'on ne voit pas chez tout le monde.

L'autre aspect très présent dans la séquence et qui sort de la partie de pêche est la visite des environs en barque. Grâce à la caméra embarquée, on suit la famille dans son exploration de la rivière et de ces alentours. Végétation, habitations et ponts sont captés sur la pellicule et ce procédé permet au public de s'immerger dans ce petit voyage sur la rivière. La caméra fait régulièrement des focus sur l'eau très claire de la rivière et les ondes qui apparaissent par endroits (poissons ?). Pour la famille du cinéaste qui visionne ce type de séquence, il s'agit surtout de revivre la sortie et les souvenirs qui lui sont liés au plus près. Robert Lehmann avait déjà utilisé ce procédé de caméra embarquée sur une barque lorsqu'il a filmé la pratique de l'alevinage dans le même secteur en 1956. Le cinéaste nous offre également un gros plan sur un nid d'oiseau, avec cinq œufs dedans, au milieu de la végétation bordant la rivière.

La pêche sportive aux abords du Rhin

Malgré la loi 14 juillet 1949, qui est tout de même assez contraignante (redevance, entretien des berges, organisations syndicales, etc.), les pratiquants, en 1958, sont donc globalement libres de pêché quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent à partir du moment où ils sont de le cadre légal et ce, jusqu'à l'arrêté préfectoral du 16-3-1964 relatif au classement des cours d'eau, utilisé pour fixer les dates d'ouverture[1]. D'ailleurs, l'embarcation est immatriculée sous le nom « Robert Lehmann 23, Quai Mullenheim, Strasbourg, Inscrit à la douane de Rhinau N°19 ».

La pratique de la pêche sportive est un loisir qui s'est développé surtout au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Elle s'oppose à la pêche intensive et industrielle qui s'est fortement développé à la même période. Au cours du XXème siècle, cette activité en plein air devient de plus en plus populaire. Certains cinéastes amateurs, comme Robert Lehmann, ont donc eu tout loisir de filmer des pêcheurs amateurs en action, notamment lors de partie de pêche en eaux douces (rivières, lacs, étangs). Dans cette séquence, la pêche à la mouche est la technique utilisée par les différents participants, qui est aussi l'une des pratiques les plus répandues chez les amateurs de pêche.

La pêche sur le Rhin et ses affluents bénéficie d'un écosystème particulièrement riche : brochets, carpes, perches, sandre ou encore hotus sont des espèces que l'on peut pêcher dans les années 1950, ainsi que beaucoup d'autres[2]. A la fin de la séquence, on peut voir le résultat de la pêche (probablement celui pour la journée plutôt que la prise de l'ensemble des quatre jours de tournage) : un brochet (Esox reichertii) et quatre truites (Salmo trutta) dans l'herbe, ainsi que deux anguilles d'Europe (Anguilla anguilla) dans un bac sont montrés. Le cinéaste filme également la manière dont sont assommées/tuées les anguilles dans leur bac.

Robert Lehmann a également filmé en 1956, deux ans avant cette séquence, la pratique de l'alevinage dans le même secteur (Daubensand). Il s'agit d'une technique d'introduction ou de réintroduction d'espèces dans un cours d'eau. C'est une technique assez peu filmée par les cinéastes amateurs, contrairement à la pêche plus classique comme ici. Parmi les cinéastes ayant filmé la pêche en eaux douces, on pourrait par exemple citer Charles Seewald (1893-1963), Jean Schlumberger (1901-1963) ou encore Jean Meyer (1921-2016).Lieux ou monuments

Bibliographie

Au bord de l'eau : Alsace-Lorraine : pêche, restauration, hebergement, loisirs, balades, découvertes, vente de poissons, vifs.., FLAC, Lindre Basse, 2005

Bénard Laurence, "Le poisson : une denrée périssable", dans Etudes rurales, n°147-148, 1998

Carbiener Roland, Les eaux de Daubensand : Rhin, Altwasser, Brunnenwasser, nappe phréatique : où en sommes-nous ?, 1994

Charles Alain, La Pêche en Alsace, Éditions de l'Orfraie, Steinbrunn-le-Haut, 1980

Commune de Rhinau, Rhinau sur les deux rives du Rhin, Strasbourg, Editions Carré Blanc, 2004

Galluser Werner A. et Schenker André, « Les zones alluviales du Rhin », Bâle, Editions Birkhäuser, 1992

Seher Robert, Kalb Willy, Si Daubensand m'était conté, Maury, Manchecourt, 1995Documents annexes

Article rédigé par

Reynald Derain, 11 février 2019