Autour du jeûne illimité de Fessenheim (0131FI0014 1)

Résumé

Description

Plan moyen d’un homme et d’une femme en train de changer le nombre de jours sur une pancarte : « Jeune illimité pour Fessenheim J :4 », la modifiant en « Jeune illimité pour Fessenheim J :5 ».

Mouvement de caméra panoramique en plan rapproché poitrine sur les autres militants en train de regarder la scène.

Plan rapproché poitrine d’un homme qui parle à la caméra.

Plan moyen de trois hommes en train de regarder un autre panneau : « Jeune illimité pour Fessenheim. »

Plan en plongée de deux hommes en train de mettre de la colle sur un bout de carton.

Plan rapproché d’une personne collant sur un autre panneau : « Jeune illimité pour Fessenheim. », changeant le J :4 en J :5.

Plan moyen sur un bloc en pierre de signalisation avec une flèche qui se dirige sur la droite.

Plan d’ensemble avec toute la troupe en train de marcher sur la route, dont une personne est à vélo.

Plan rapproché d’une personne collant sur le panneau : « Jeune illimité pour Fessenheim. », changeant le J :5 en J :6.

Plan rapproché d’une personne collant sur le panneau : « Jeune illimité pour Fessenheim. », changeant le J :8 en J :9.

Mouvement de caméra panoramique en plan rapproché poitrine sur les autres militants en train de regarder la scène.

Plan moyen sur l’autre panneau qui indique : « Jeune illimité pour Fessenheim J :8 ».

Plan rapproché d’une personne accroupie en train de coller sur l’autre panneau : « Jeune illimité pour Fessenheim. », changeant le J :8 en J :9.

Contre-plongée avec en premier plan des grillages métalliques. Derrière ces derniers, on peut voir des barbelés. On peut apercevoir dans le fond la centrale nucléaire (le dessus).

Plan rapproché sur un grillage. On peut voir sur un écriteau jaune : « Clôture électrique ». En arrière-plan, on peut voir la centrale nucléaire de Fessenheim.

Plan moyen avec la caméra en mouvement, probablement à vélo. On peut voir un grand panneau « Total à 100m ». En dessous, le panneau original de la commune a été modifié par « FESSENHEIM », simple autocollant jaune recollé par-dessus.

L’axe de la caméra se déplace en voiture, on y filme en plan d’ensemble une voiture entrant dans un village.

Plan moyen avec l’axe de la caméra en déplacement qui suit un autre panneau. On peut encore y voir que l’ancien panneau a été recollé par un autocollant jaune : « FESSENHEIM ».

Plan d’ensemble de la voiture en face toujours en train de rouler, puis l’on voit une nouvelle fois ces nouveaux panneaux autocollants.

De nombreux découpages dans le montage nous montrent plusieurs fois des scènes quasiment identiques :

Plan moyen avec l’axe de la caméra en déplacement qui suit un autre panneau : « FESSENHEIM ».

Plan moyen sur un panneau de village : « HEITEREN ».

Contre-plongée sur une immense tour électrique.

Plan demi-ensemble d’adultes venus avec leurs enfants, tous se serrent la main ou font des embrassades.

Plan d’ensemble : au premier plan, deux hommes sont filmés de près et parlent face à face. Au second plan, une foule de personnes regardent un concert. Au dernier plan, deux hommes sont en train de chanter et de jouer de la guitare. Au-dessus d’eux se trouve une pancarte où il est écrit en rouge « SECURITE ».

Plan rapproché poitrine des deux précédents hommes avec en arrière-plan les musiciens qui quittent la scène.

Plan d’ensemble avec probablement des militants en train de faire un discours, feuille à la main et avec un micro, à la foule que l’on voit au premier plan.

Nouveau plan d’ensemble avec deux nouveaux musiciens, un homme et une femme, dont le premier avec une guitare.

La caméra s’est approchée du groupe, maintenant filmé avec une légère contre-plongée.

Plan américain horizontal de plusieurs militants en train de regarder le concert.

Plan américain en légère contre-plongée de deux nouveaux musiciens.

Plan de demi-ensemble. Pivotement panoramique de la caméra sur des militants debout en train de discuter.

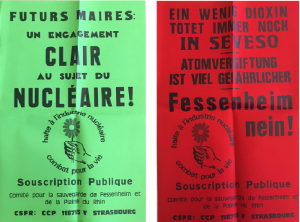

Plan moyen sur une pancarte en tissu : « Energie nucléaire/ NON MERCI ! », avec un soleil rouge qui sourit. Suivi d’un autre plan sur un autre écriteau : « Accueil Empfang ». On peut encore voir un petit autocollant : « Halte à l’industrie nucléaire. Combat pour la vie. »

Plan moyen de femmes en train d’étendre une pancarte en tissu.

Plan de demi-ensemble où l’on peut voir une pancarte au-dessus de plaques de tôle : « Le progrès : oui. Au risque de nos vies : non. »

Plan de demi-ensemble. Déplacement panoramique de la caméra sur les militants en train de discuter dans le camp.

Idem, mais filmé de plus près.

Plan moyen où l’on peut voir un déplacement panoramique le long d’une antenne au sol, puis contre-plongée sur une antenne fonctionnelle et immense.

Plan moyen panoramique. La première vue est celle de messages antinucléaires comme : « Nous voulons les garanties élémentaires » avec le symbole « halte à l’industrie nucléaire » dessiné. On ne peut apercevoir après un dézoom qu’il s’agit d’un van.

Plan moyen puis panoramique sur des militants assis en train de débattre.

Plan en plongée et panoramique sur des militants assis. Ils discutent et roulent des cigarettes.

Plan moyen où l’on voit un homme en train de regarder la caméra et manger. En arrière-plan, on peut voir une table avec deux hommes en train de manger. Puis changement panoramique de plan sur un groupe de personnes en train de discuter sur des bancs.

Plan de demi-ensemble avec au centre d’un groupe, un homme assis en train de parler. Puis zoom progressif sur lui. Changement de plan par un déplacement panoramique sur d’autres personnes présentes, qui commentent ou observent la scène.

Plan rapproché d’hommes et de femmes qui portent des casques de moto, des chapeaux en papier et des matraques.

Plan de demi-ensemble où l’on voit ces mêmes personnes en train de marcher à l’opposé de la caméra.

Plan de demi-ensemble où l’on voit ces militants s’accrocher à l’antenne radioélectrique.

Plan de demi-ensemble où les personnes « déguisées » s’approchent de la caméra.

Plan d’ensemble où l’on voit au premier plan la tête de plusieurs militants. Au second plan, on voit des personnes en train de courir dans les champs.

Plan moyen où l’on voit les militants déguisés en « policier » qui courent vers les manifestants assis près de l’antenne. Ils simulent les coups des fausses « forces de l’ordre » et sont tirés en dehors du champ de la caméra.

Gros plan sur les militants allongés qui essayent de ne pas se faire prendre.

Plan moyen sur un des militants en train de se faire traîner par les faux policiers. Ils ont tous le sourire aux lèvres.

Plan rapproché sur deux femmes qui essayent de soulever un militant au sol.

Plan rapproché sur un amas de personnes en train de lutter et s’agripper les unes aux autres pour ne pas se faire soulever.

Gros plan sur un bras en train d’être tâché de faux sang par une militante, probablement du vernis rouge selon le petit pinceau utilisé.

Plan américain sur plusieurs personnes assises en train de débattre. Déplacement panoramique du champ de caméra vers la droite, découvrant d’autres militants.

Plan rapproché de militants qui débattent. Puis déplacement de la caméra, créant le retour sur le plan américain précédemment observé.

Plan de demi-ensemble où l’on voit au premier plan un homme, debout. Au second plan, on peut voir un panneau avec l’inscription : Freundschafthus , puis on revient sur le plan précédent.

Plan rapproché sur une militante en train de se faire trainer par d’autres militants. Elle est mise dans une cabane en bois.

Plan rapproché d’un militant porté par ses camarades, puis mis dans la cabane.

Plan rapproché d’un autre militant porté par ses camarades, lui aussi mis dans la cabane, puis suivi par un autre.

Plan de demi-ensemble où l’on voit des militants autour d’un feu.

Plan américain d’une femme en train de jouer aux cartes, puis déplacement du champ de la caméra sur les autres joueurs, où l’on peut voir une table et des cartes.

Plan américain sur une vieille dame en train de découper des parts de gâteau aux fruits.

Plan rapproché sur un homme d’origine asiatique en train de manger une part de gâteau.

Plan de demi-ensemble où l’on voit deux militantes montrer une très grande banderole à la caméra sur laquelle est inscrit : Centrale nucléaire de Fessenheim : 7 jeuneurs/80 communes : réclament des garanties de sécurité. Dieu nous veut CONSCIENTS et RESPONDABLES.

Plan de demi-ensemble où l’on voit trois hommes, dont deux en train de tenir une banderole : « Tant qu’on n’a pas la sécurité on occupe ».

Plan d’ensemble sur une sorte de chantier, où des hommes mettent de la terre dans des brouettes.

Plan moyen progressivement zoomé, où l’on voit des militants en train de se faire passer un liquide bouillant d’une casserole à une autre.

Gros plan sur une poule qui sort de sa petite cabane.

Plan d’ensemble zoomé, où l’on voit des hommes en train de creuser la terre avec des pioches et y planter des poutres en bois.

Plan de demi-ensemble où l’on voit un groupe de militants qui parlent dans une tente ouverte.

Plan moyen où l’on peut voir sur la gauche des tentes et à droite, des militants qui s’activent pour en monter une autre.

Plan d’ensemble où l’on voit deux militants en train de monter une tente.

Même plan mais zoomé.

Plan moyen. La caméra suit deux personnes âgées en train de se tenir la main et marcher dans le camp, une troisième dame les accompagne.

Plan rapproché d’une très grande marmite, servant ici à faire cuire du poulet sur une grille.

Zoom sur le même plan, où l’on voit les mains de quelqu’un s’occuper de retourner le poulet et de remettre un couvercle dessus.

Plan américain sur une dame qui gère une caisse à enregistreuse, sûrement l’argent pour financer les militants. Autour d’elle, plusieurs personnages lisent ou discutent. Au-dessus d’eux, on peut voir l’inscription « Kaiseraugst », petite commune de la Suisse.

Plan rapproché sur un homme qui fume une cigarette et parle à la caméra.

Plan d’ensemble et plongée sur plusieurs dizaines de personnes cachées par leur parapluie.

Contre-plongée progressive, où la caméra filme d’abord des fils barbelés, puis un fourgon où l’on peut apercevoir des policiers à son sommet.

Plan moyen de militants qui portent des drapeaux et attendent devant une barricade en bois.

Plan d’ensemble où l’on voit au premier plan des policiers en train d’attendre en face d’eux. Un des militants nargue un chien policier avec le bout d’une branche mort.

Plan en plongée. Maintenant du point de vue des militants en face des policiers, on voit un chien s’agiter face à des manifestants qui semblent inquiets. Ils sont cependant séparés avec les policiers par des fils barbelés.

Plan de demi-semble où l’on voit un policier en tenue avec son chien. Progressivement, la caméra zoome sur le policier qui tapote en riant sur la tête de son chien.

Plan d’ensemble et zoom sur le chien policier.

Gros plan sur la tranche du visage d’une femme qui a l’air apeurée.

Plan de semi-ensemble sur une dizaine de policiers qui attendent en face.

Gros plans et zooms sur les bottes des policiers. On peut en voir quelques-uns derrière des barbelés.

Plan d’ensemble sur une ligne de militants qui se tiennent la main face à des barbelés, puis zoom sur une des militantes.

Gros plan sur la tête d’un jeune policier équipé d’un casque Polizei qui discute face à la caméra.

Plan d’ensemble sur plusieurs policiers alignés et équipés de fusils, puis vue panoramique sur tous les policiers, finissant en plan rapproché sur un militant.

Plan zoomé sur l’antenne radioélectrique puis plan panoramique sur les manifestants face aux policiers.

Plan panoramique rapproché sur les policiers et leur équipement, ici des bâtons et des boucliers en osier.

Zoom sur les boucliers des policiers.

Plan d’ensemble où l’on voit des policiers marcher en rang.

Gros plan sur le visage d’un policier. Au second plan, on peut voir les policiers continuer à marcher.

Plan d’ensemble où l’on voit les policiers tirer avec leur canon à eau sur les militants. La caméra pivote horizontalement vers les manifestants qui sont dos aux policiers et qui se tiennent fermement pour résister face aux gaz lacrymogènes.

Plan d’ensemble sur la masse de militants qui se déplace pour éviter l’eau et le gaz.

Plan moyen où l’on voit une femme courir avec une enfant pour fuir le gaz. Au second plan, les policiers sont légèrement cachés dans la fumée.

Nouveau pivotement de la caméra à l’horizontale qui montre la masse de militants s’éloigner tout en restant accrochés les uns aux autres.

Plan d’ensemble où l’on voit des policiers alignés. Derrière eux, un épais nuage de gaz est porté par le vent.

Plan d’ensemble où la caméra suit un officier de police. Equipé d’un masque à gaz, il marche dans le gaz. En arrière-plan, les manifestants s’éloignent des gaz.

Plan d’ensemble où l’on voit les policiers marcher dans l’herbe, toujours entourés de gaz.

Plan de semi-ensemble où l’on aperçoit les mêmes policiers marcher. Tous les hommes portent des masques à gaz. Au centre de la ligne, on peut voir un homme porter une sorte de canon à eau portatif. Puis, pivotement horizontal de la caméra vers les militants.

Plan de semi-ensemble où l’on voit des policiers reculer et d’autres avancer, puis début d’une charge.

Plan moyen où l’on voit un policier suivre ses collègues avec du retard car il est en train de mettre ou remettre ses gants.

Plan moyen sur les policiers et zoom sur leurs armes, fusils, bâtons et canons à eau.

Plan panoramique et rapproché de la ligne des policiers.

Plan rapproché sur les manifestants qui attendent.

Plan moyen où l’on voit un policier ramasser un canon à eau portatif.

Plan moyen d’un homme qui porte une pancarte : Polizistbedenke : Ichsetzemichauch fur Deine Kinder ein.

Plan poitrine d’un jeune homme qui parle à la caméra.

Plan poitrine puis très gros plan sur le visage d’un autre jeune homme qui parle. Dans les deux cas, cela ressemble fort à une interview sauvage de ces jeunes militants.

Plan moyen d’une maison à colombages. Puis zoom sur une inscription probablement issue de la maison, écrite en allemand : […] scho [ ?] speter as du deutsch.

Contexte et analyse

Les années 1970 sont un moment où se forme une conscience internationale des risques environnementaux. Des réseaux internationaux se développent en Europe comme en Suisse, Allemagne et France. En parallèle, les réseaux les plus développés sont le Japon, les Etats-Unis et l’Inde. Ces derniers entrent en contact avec les Européens lors du « Sommet de la Terre » en 1972. C’est à cette époque que les débats environnementaux ne sont plus seulement continentaux, mais deviennent mondiaux. En Europe, les tensions se canalisent autour du Rhin. Pour créer une nouvelle solidarité internationale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux projets économiques sont préparés, principalement entre les trois pays européens. Un parc de plus de 20 réacteurs est prévu tout le long du fleuve. En effet, le Rhin concentre beaucoup d’espoirs. Depuis 19ème siècle, le Canal d’Alsace offre un fort potentiel de refroidissement des infrastructures. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la coopération franco-allemande développe un intérêt mutuel quant au développement de nouvelles débouchées hydroélectriques.

Le premier extrait nous montre la lutte contre l’ouverture de la centrale nucléaire de Fessenhein dans le Haut-Rhin. Difficile de savoir quand a été tourné le film. On sait qu’en 1977, Solange Fernex jeûne entre le 10 février et 6 mars. On peut alors imaginer que l’extrait a lieu à la fin du jeûne ou quelques semaines après. On sait aussi que de 1971 à 1977, de nombreuses manifestations et occupations prirent place sur le site. Mais en 1975, la lutte prend un nouveau tournant. Début mai, un attentat est perpétré sur le site de Fessenheim. Aucun blessé n’est déclaré mais la construction est ralentie de 10 mois. Le 26 mai 1975, quelques semaines plus tard, près de 15000 manifestants paradent pour fermer le site, avec notamment Georges Frassowski, qui fait la grève de la faim depuis un mois. On peut alors se demander si le montage ne joue pas avec ces événements historiques, où Solange Fernex et ses camarades se comparent à l’action du 26 mai 1975 en 1977. Quant aux images de lutte contre la police, elles sont probablement filmées en 1975, mais impossibles de le prouver, car le montage n’est pas monté chronologiquement. Des manifestations et des jeûnes sont organisés, mais restent vains. Alors qu’en France, Fessenheim est construite, de l’autre côté du Rhin, c’est une tout autre histoire. Depuis 1969, un projet de construction de deux réacteurs nucléaires est proposé à Breisach. Le projet est annulé et transporté près du village de Wyhl. Près de 25 000 personnes répondent à l’appel pour occuper le terrain. Après presque huit mois d’occupation et un recours administratif auprès du Landratsamt de Fribourg, le projet de la centrale est annulé. Ainsi, ces deux extraits nous montrent l’échec de la lutte pour la centrale de Fessenheim, et la réussite de l’occupation du site de Wyhl.

Solange Fernex

Ses premières années :

Fille de Evrard de Turckheim et de Marguerite, elle naît à Strasbourg en 1934. Elle n’a que cinq ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Le conflit lui prend son père, tué au combat en 1940. Victime de la guerre, elle ne cesse pendant toute son enfance de développer une puissante conviction pacifique et antimilitariste. Elle lit Gandhi, Massignon, Albert Schweitzer, mais surtout Romain Rolland. Après son bac, elle s’inscrit à la Faculté des sciences de Strasbourg. Elle veut devenir médecin, mais échoue à l’examen. Elle voyage entre Paris et Strasbourg pour tenter d’autres écoles. Finalement, elle est appelée à rentrer à Truttenhausen pour travailler dans la ferme familiale.

Son parcours militant :

Elle se marie plus tard avec Michel Fernex, médecin suisse spécialisé dans la médecine tropicale, dont elle eut quatre enfants. Elle part avec lui à Dakar pour aider les plus démunis. Elle découvre alors l’extrême pauvreté et le scandale du tabac importé d’Afrique. Elle crée alors « Terre des Hommes » en 1965. Mais rapidement, cette association humanitaire n’est pas suffisante pour elle. Elle veut faire des actions fortes directement sur le terrain. Ainsi, elle s’engage dans l’association « Fédérative régionale pour la protection de la nature » (AFRPN) et gagne progressivement en popularité, si bien qu’entre 1974 et 1978, elle devient présidente de la section du Haut-Rhin.

Au début des années 1970, elle s’inquiète de plus en plus du développement du nucléaire civil, notamment après sa rencontre avec des militants japonais. Elle adhère à l’association « Les Français contre la bombe », créée par Claude Richard Molard. L’objectif est de s’opposer aux essais nucléaires et à la course aux armements. En 1975, elle occupe un terrain contre l'installation d'une usine chimique à Marckolsheim (Bas-Rhin). En 1977, Solange Fernex jeûne pendant 23 jours, du 10 février au 6 mars, pour protester contre la mise en service de la centrale nucléaire de Fessenheim, puis encore quarante jours à Paris pour le désarmement nucléaire en 1983.

Solange Fernex et la politique :

Solange Fernex s’engage en politique et a un rôle majeur dans la formation des premiers « Verts » d’Europe. En 1973, elle est suppléante auprès de l’un des premiers candidats écologistes de France : Henri Jenn. Participant à des radios pirates, notamment « Radio verte Fessenheim », elle se considère de plus en plus comme « radicale ». Ecologie, féminisme et pacifisme sont alors les fondements de sa pensée. Elle lutte pour le droit des femmes et leur participation en politique et est même à l’origine de la parité hommes-femmes au sein des Verts en 1987. Elle est élue en 1989 députée européenne et fait partie des pionniers sur les questions de l’agriculture biologique à destination du grand public. En 2001, elle s’engage contre l’armement nucléaire et reçoit le Nuclear-Free Future Award. En effet, l’un des grands combats de Solange Fernex a été d’aller en Ukraine pour recueillir des informations sur l’incident de la centrale de Tchernobyl. Elle crée l’association « Enfants de Tchernobyl » en 2001 pour venir en aide aux enfants irradiés par la catastrophe. Elle décède quelques années plus tard en 2006, souffrant depuis plusieurs années du cancer du sein.

Formation de réseaux locaux pour la lutte environnementale:

L’échec de la centrale nucléaire de Fessenheim a permis un moment d’introspection pour les militants. Pourquoi perdre le terrain en France et gagner la lutte en Allemagne ? La centrale étant à quelques kilomètres de la frontière allemande, cet échec est un véritable traumatisme pour les mouvements écologistes. Quand le projet de Wyhl est annoncé quelques années plus tard, les militants ont bien compris la leçon. Les transfrontaliers doivent s’unir et lutter conjointement pour empêcher la construction de nouveaux complexes industriels. Pour comprendre le changement d’action des militants, il faut s’intéresser aux différents réseaux de lutte que l’on peut observer dans ce film.

Au niveau local déjà, tout le monde agit. Dans les deux extraits, hommes, femmes ou anciens, chacun vient en voiture et amène ses collègues, amis ou enfants. Alors que les « leaders » sont en général jeunes, entre 20 et 30 ans, des enfants et des personnes âgées prennent aussi des initiatives. À 10 :58, on voit une vieille dame en train de servir un gâteau, une autre porte une banderole à 5 :29. Bien qu’elles aient parfois un rôle genré : amener le café, s’occuper de la caisse (13 :17), nourrir les poules (11 :54), faire à manger. Les femmes ont un rôle important dans le camp de Fessenheim. Dans tous les cas, que ce soit à Fessenheim ou à Wyhl, la majorité des militants sont des locaux.

Dans le Haut-Rhin, ce sont des paysans qui répondent à l’appel, contre l’ « expropriation » de terres cultivables utilisées pour la centrale. ÀWyhl, ce sont les vignerons qui mobilisent en masse dans les villages. Solange Fernex filme toutes ces personnes avec un incroyable respect, filmant discrètement les moments de vie. Sous forme d’un mini-documentaire, elle nous montre l’incroyable diversité de profils, présentés généralement en gros plans ou en plans rapprochés. Ainsi, sous la forme de plan-séquence, elle nous présente les inconnus du camp dans leur nouvelle vie quotidienne. Toutes ces prises de vue sont propices à humaniser les différents acteurs des mouvements, du leader charismatique à la vieille dame nourrissant des poules.

Extension de la lutte par le développement de réseaux internationaux :

Les réseaux locaux de lutte sont le ciment pour tenir sur la durée. Cependant, à force d’actions et d’intérêts communs, le militantisme local devient international. À travers plusieurs détails, on peut observer une coopération extranationale. En effet, l’occupation de Wyhl et de Fessenheim sont des points culminants du mouvement environnementaliste transfrontalier franco-allemand. À la fin des années 1960, les hommes politiques français, allemands et suisses veulent nucléariser le Rhin. En opposition, de nouveaux réseaux militants se développent. La lutte est une formidable occasion pour les transfrontaliers de se retrouver, après des dizaines années d’éloignement provoquées par les conséquences de la guerre. Les signes de cette solidarité sont partout.

Déjà, dès 1 :48, on peut trouver plusieurs fois le logo « Halte à l’industrie nucléaire. Combat pour la vie » à Fessenheim. On le retrouve aussi à Whyl dans « Le film de Wyhl » par Solange Fernex à 29 :15. Cette répétition de l’autre côté du Rhin n’est pas anodine. Allemands, Français et Suisses sont regroupés sur le site de Fessenheim. Ils peuvent communiquer, partager, faire des pancartes dans un langage compris par tous ; l’alémanique. Il est un ensemble de dialectes parlés en Suisse (Suisse alémanique), dans le Sud-Ouest de l’Allemagne (Bade Wurtemberg et Bavière), mais aussi en France (en Alsace et dans le pays de Phalsbourg).À 5 :24, on peut apercevoir un soleil rouge. C’est en réalité le sigle d’un mouvement antinucléaire international « Nucléaire ? Non merci ! », Atomkraft ? NeinDanke, en allemand. Ici, il est accompagné d’écriteaux : « Energie nucléaire. Non merci ! ». On peut apercevoir à sa droite ce qui est probablement l’entrée de ce qu’on appelle une Frendschaft’sHüs , c’est-à-dire une « Maison de l’amitié ». Pour marquer la nouvelle solidarité internationale, le mot « ACCEUIL » est traduit juste en dessous par EMPFANG, soit « La réception ».

Les activités et tentes de fortunes sont montées par tous les militants, et certaines sont mêmes affublées de panneaux précisant leur spécialité. On peut voir une Webstube à 12 :18, ce qui est l’équivalent d’une salle de tissage. Les slogans dessinés sur les affiches sont tantôt en français : « Tant qu’on n’a pas la sécurité on occupe » à 11 :27, tantôt en allemand à 12 :27 et 12 :30. Cette proximité linguistique permet une nouvelle forme de solidarité régionale. A 13 :12, on peut en effet apercevoir un panneau indiquant le Kaiseraugst , petite commune de Suisse et lieu de lutte contre une nouvelle centrale, où messages en français et allemand sont collés sur le mur. Ainsi, des militants de tous les pays voisins viennent spontanément en France pour soutenir leurs camarades français. Cependant, alors que l’on pourrait penser que la lutte est seulement européenne, on peut apercevoir à 11 :11 un homme japonais en train de déguster une tarte. En effet, Solange Fernex entretient des contacts rapprochés avec le mouvement antinucléaire japonais. On peut alors se questionner quant au rôle des acteurs extra-européens dans la lutte, comme ce fut le cas lors de la « Lutte du Larzac » avec la participation du philosophe italien Lanza Del Vasto.

Une nouvelle solidarité propice à la Renaissance culturelle de l’alémanique :

Les images de Solange Fernex nous éclairent sur les relations de camaraderie et d’entraide que l’on peut observer. Dans ses plans panoramiques, elle nous montre l’immensité des terrains occupés, où une vie alternative prend place. Elle se met facilement en retrait et prend ses distances avec les activités du camp. Comme une reportrice discrète, elle se faufile au milieu des conversations, dans des plans rapprochés où les expressions du visage des militants nous interrogent sur la gravité ou la légèreté de la situation. L’occupation de Fessenehim et Wyhl marque un tournant dans les solidarités militantes régionales, nationales, et internationales. Les images de Solange Fernex nous montrent la vie des camps de fortune, construits pour l’occasion.

En général, le site s’organise autour d’une maisonnette de bois, la Frendschaft’sHüs, traduction alémanique de maison de l’amitié. Français, Suisses et Allemands partagent et se retrouvent dans ces maisons. Une effervescence culturelle a alors lieu. Les militants mangent, dorment, jouent, parlent et luttent ensemble. On peut voir à plusieurs reprises des musiciens qui jouent à la guitare ou chantent sur des scènes improvisées. Plusieurs hommes et femmes s’enchaînent sur scène pour partager des musiques militantes, passer des messages engagés ou raconter des drôleries. Une nouvelle convivialité s’organise autour des jeux de cartes, on y parle littérature, poésies. De nombreuses productions artistiques et pratiques sont réalisées, notamment dans la « salle de tissage ». Banderole, slogans, chansons, un pan entier de la culture militante moderne prend place dans ces deux extraits. Au-delà de cette culture militante, tous ces contacts prolongés intensifient les réseaux de solidarité régionaux, facilités par l’alémanique. On peut alors parler d’une « Renaissance culturelle » de l’alémanique.

Formation et information des réseaux de lutte :

Ces images nous montrent que Solange Fernex est une femme de terrain. En effet, lors de la « Projections-débats autour des films amateurs sur les mouvements antinucléaires », Jean-Jacques Rettig, militant, Raymond Schirmer, irénologue non académique et Jean de Barry, scientifique militant, presque tous étaient sur les lieux quand les images ont été prises. Ils se souvenaient avec émotion de l’épisode où Solange Fernex était montée sur une tractopelle pour empêcher la construction d’une centrale. Au-delà de l’anecdote, cela nous montre une des mises en forme de l’action militante pacifiste. En effet, ce film est un formidable témoignage de l’Histoire de l’action environnementale, alors en pleine explosion dans les années 1970, seulement quelques années après 1968.

L’une des actions présentées dans le film est le jeûne. Action suprême de la non-violence, la grève de la faim est une manière d’interpeller l’opinion publique. Les premières images nous montrent les jeunes militants en train de jeûner. Sur plusieurs plans, on peut les voir enlever des papiers collés qui représentent le nombre de jours de jeûne. Le montage nous suggère alors les jours qui passent. Plusieurs amis camarades photographes sont sur place, et les panneaux indiquant les jours semblent être sur plusieurs routes, l’objectif étant sûrement de montrer leur combat aux automobilistes.

Les autres actions entreprises dans les films sont la formation des militants, mais aussi l’information des populations. Une scène très intéressante nous montre des hommes et des femmes jouer aux policiers et aux militants. Pour se préparer aux charges de la police, ils se prennent par les bras et s’assoient les uns à côté des autres. D’autres militants «jouent » les policiers en s’équipant de bouts de bois, se déguisent, et imitent des charges policières. Tout le monde rigole, s’amuse et des fausses blessures sont dessinées au vernis. Au-delà de l’aspect ludique de cet extrait, cela nous montre une rare scène d’entraînement de militants, extrêmement préparés contrairement à ce qu’on peut croire. Cette scène est d’autant plus marquante car dans la construction du montage, elle annonce les combats futurs que subissent les manifestants.

Personnages identifiés

Lieux ou monuments

Bibliographie

Brom, Jean-Marie, « Solange Fernex : une vie d’engagement pour le respect de la vie et les droits de la personne », Sortir du Nucléaire no 33. Décembre 2006. http://www.sortirdunucleaire.org/Solange-Fernex-une-vie-d (consulté le 01/05/2020)

Chantal ASPE et Marie JACQUE, « Le militantisme écologiste : de la contestation à la concertation », Environnement et société, Versailles, Editions Quæ, 2012, p. 49 82.

Elisabeth SCHULTHESS, Solange, l’insoumise: écologie, féminisme, non-violence, Barret-sur-Méouge, France, Y. Michel, 2004.

INA, « L’Alsace au cœur de l’Europe » Ina.fr, 26/95/1975. https://sites.ina.fr/archives-histoire-alsace/focus/chapitre/9/medias, (consulté le 01/05/2020)

Jacques FORTIER, « Solange Fernex », Le Monde.fr, 14/09/2006. https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2006/09/14/solange-fernex_813015_3382.html (consulté le 01/05/2020)

Jocelyn PEYRET, L’épopée alsacienne du Dreyeckland: 1970-1981, une décennie de luttes écologistes, citoyennes et transfrontalières, Do Bentzinger, 2017.

Josée-Ann DUMAIS, Florence PIRON (dir.), « Solange Fernex (1934-2006)" Citoyennes de la Terre, Québec, Science et bien commun, 2015.

Meyer TEVA, « Le mouvement antinucléaire dans la vallée du Rhin Supérieur : un modèle de coopération franco-allemande informelle de 1969 à nos jours. » Le Franco-Allemand oder die Frage nach den Herausforderungen transnationaler Vernetzung, (01/08/2013). https://geoposvea.hypotheses.org/91 (consulté le 01/05/2020).

Article rédigé par

William Groussard, 28 avril 2020

- ↑ Cette fiche est en cours de rédaction. À ce titre elle peut être inachevée et contenir des erreurs.