Tabliers et textiles de Saint-Louis(0127FS0005)

Résumé

Description

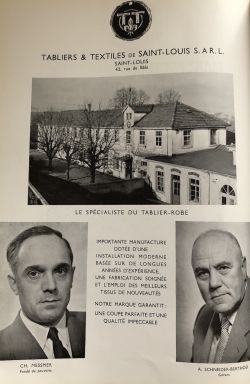

Le film débute par un intertitre « Tabliers et textiles de St-Louis S.A.R.L » et où est représenté le logo de l’entreprise (TT et une fleur de lys). S’en suit deux autres cartons où sont inscrit « prise de vue Lucien Ley » et le nom de la ville de Saint-louis, accompagné du blason de la commune (Trois fleurs de lys).

(Coupe franche) Plan d’ensemble de la gare de Saint Louis. On aperçoit furtivement une locomotive en marche, puis en arrière-plan, un château d’eau.

(Coupe franche) Plan d’ensemble d’une longue route bordée d’arbres de chaque coté. On distingue des cyclistes au loin.

Successions de quatre plans sur des voitures passant devant le panneau St-Louis.

(Coupe franche) Plan rapproché du panneau Saint-Louis indiquant l’entrée de la commune.

(Coupe franche) Plan d’ensemble de la rue et place de la gare. Au premier plan, un homme à vélo portant manteau et casquette passe à droite du réalisateur. A l’arrière-plan on distingue la gare de Saint-Louis et quelques piétons et cyclistes.

(Coupe franche) Plan panoramique horizontal de droite à gauche et panoramique vertical de bas en haut sur la façade d’entrée de la gare. Le réalisateur s’arrête quelques instants sur l’horloge trônant en haut de l’entrée de la gare. Des hommes et femmes attendent devant l’entrée tandis qu’un petit enfant joue. Au premier plan, un homme regarde fixement l’objectif tandis que la femme à ses côtés tourne le dos à la caméra et regarde en direction de la gare.

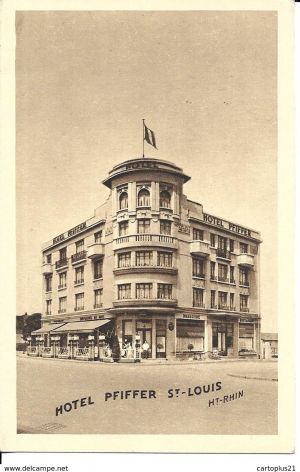

(coupe franche) Plan rapproché sur l’Hôtel Pfiffer situé rue de Mulhouse. Plan panoramique vertical de bas en haut puis horizontal de gauche à droite laissant apparaître toutes les facettes du bâtiment, la partie restaurant, hôtel et brasserie. Deux vélos sont posés devant l’hôtel tandis qu’un passant marche devant le bâtiment.

(Coupe franche) Plan sur un autocar au détour d’un virage. (Coupe franche) Plan d’ensemble de la façade latérale de l’église Saint-Louis. (Coupe franche) Plans successifs de badauds et cyclistes circulant dans la rue de Mulhouse. A l’arrière-plan on aperçoit un bâtiment où il est inscrit « foyer catholique ». Au premier plan une femme vêtue d’un chapeau et portant un sac à main passe devant la caméra.

(Coupe franche) Plan d’ensemble d’un monument aux morts situé à proximité de l’église Saint-Louis. C’est une place ronde. On y trouve une statue représentant une femme qui pleure et un enfant. Au centre de cette place, on aperçoit une tombe. Celle-ci symbolise la mort de l'homme au combat. Plan panoramique horizontal de gauche à droite sur la devise La ville de Saint-Louis à ses enfants victimes de la grande Guerre.

(coupe franche) Plan rapproché et plan panoramique vertical de haut en bas sur la statue de la femme en pleurs et de son enfant.

(Coupe franche) Plan panoramique vertical de bas en haut puis de haut en bas de la façade d’entrée de l’église Saint-Louis.

(Coupe franche) Gros plan sur l’inscription située au-dessus du porche : Elegi locum Istum Mihi Domum Sacrificii. 1842. (J’ai choisi ce lieu pour moi comme maison du sacrifice.1842).

(Coupe franche) Plan d’ensemble de la rue de Mulhouse. Plan rapproché et plan panoramique horizontal de droite à gauche du siège de la Banque Populaire. (Coupe franche) Plan rapproché de la gendarmerie nationale.

(Coupe franche) Plan sur le carrefour central de la rue de Mulhouse où les agents en képi et munis d’un bâton blanc assurent la circulation.

(Coupe franche) Plan sur Charles Messmer , lettre à la main, entrant à la poste de Saint Louis située rue de Huningue. Au premier plan, un couple de jeunes gens passe devant la caméra. La femme regarde l’homme tandis que ce dernier fixe la caméra tout en continuant d’avancer. Plan panoramique vertical de bas en haut sur la façade d’entrée de la poste où l’inscription « Télégraphe, Poste, Téléphone » au-dessus du porche. S'ensuit un plan panoramique horizontal de gauche à droite où l’on aperçoit qu’une partie du bâtiment est en rénovation, comme en témoignent les échafaudages disposés devant. Au premier plan, une jeune fille fixe la caméra, l’air interloqué. (Coupe franche) Plan sur Charles Messmer qui sort du bâtiment de la poste en souriant à la caméra.

(Coupe franche) Plan de deux agents chargés d’assurer la circulation rue de Huningue. Voitures, piétons et cyclistes s’y croisent. A l’arrière-plan on aperçoit des magasins, dont une droguerie.

(Coupe franche) Intertitre où est inscrit D’Schurzi (surnom des Tabliers & Textiles).

Arrivée en automobile de Charles Messmer à l’usine située au 42 rue de Bâle.

(Coupe franche) Plan rapproché de Monsieur Messmer sortant de sa voiture et entrant dans l’usine. (Coupe franche) Plan panoramique vertical de la face extérieure d’entrée du bâtiment. En haut trône une grande horloge. Plan panoramique horizontal de la droite vers la gauche qui donne à voir la cour de l’usine.

(Coupe franche) Gros plan sur la plaque fixée à l’entrée où il est inscrit « Tabliers & Textiles de Saint-Louis S.A.R.L. »

Intertitre « Notre nouvelle créatrice »

La suite du film se déroule à l’intérieur des ateliers. Plan rapproché d’une femme assise en train de coudre un tablier à motif à l’aide d’une machine. A l’arrière-plan, derrière les vitres on aperçoit d’autres employées au travail.

Intertitre « L’atelier de coupe » Léger plan panoramique horizontal de gauche à droite. Au premier plan, une femme semble rouler du tissus sur une table. Derrière elle se trouvent quatre autres femmes. Toutes placées au bord de tables où sont étalés de longs bouts de tissus, elles sont occupées à découper ou prendre des mesures.

Intertitre « Le traçage » Plan rapproché d’une jeune employée en train de tracer au crayon des bouts de tissus. (Coupe franche). Gros plan sur les mains de l’employée, en train de mesurer à l’aide d’un mètre ruban et d’une règle les dimensions des différentes parties de tissus nécessaires à la fabrication d’un tablier. Plan rapproché de la jeune femme en train de tracer.

(Coupe franche) Plan rapproché d’une autre employée, mètre-ruban autour du cou, qui aligne sur une table les différentes parties du futur tablier.

Intertitre « Au rectomètre » Plan rapproché de deux jeunes employées. Elles sont disposées chacune à l’extrémité de larges rouleaux de tissus qu’elles placent ensuite dans une table rectometrique ( ou rectomètre ), machine pliant le tissu tout en le mesurant. Les jeunes femmes sourient, l’une à la caméra et l’autre sans jeter un regard au réalisateur.

Intertitre « Le découpage » Plan rapproché d’une employée un peu plus âgée. Elle découpe le tissu à l’aide d’un ciseau de coupe à lame verticale. Le gros plan qu’effectue le réalisateur sur la machine permet d’admirer la dextérité avec laquelle l’employée réalise son travail, faisant passer la lame entre ses doigts pour s’assurer une précision parfaite. (Coupe franche) Gros plan sur le visage de l’employée, extrêmement concentrée sur son travail. ((Coupe franche) Gros plan sur les chutes de tissus.

Intertitre « Le triage » Plan rapproché d’une employée précédemment filmée, en train de rouler des tissus et des tabliers. Celle-ci lance un bref regard à la caméra.

Intertitre « Au contrôle » Plan rapproché d’un homme en costume, inspectant les rouleaux de tissus étiquetés.

Intertitre « Atelier de couture » Plan d’ensemble d’une grande salle où une quinzaine de femmes cousent autour d’une grande table. (Coupe franche) Plans rapprochés et gros plans de plusieurs employées devant leur machine à travail. Les plus jeunes sourient et rigolent tandis que les plus âgées se montrent plus réservées et renfermées.

(Coupe franche) Plan rapproché d’une employée. A l’arrière-plan on aperçoit des monticules de tissus et de tabliers. S'ensuivent des plans rapprochés des femmes au travail. En dépit de l’importance du travail à effectuer, l’ambiance semble bon enfant comme le suggèrent les nombreux sourires des employées. (Coupe franche) Plan rapproché d’une employée, particulièrement concentrée. À l’arrière-plan, on devine la contremaîtresse vêtue d’un tablier mais dont on ne voit pas le visage, qui supervise le travail. (Coupe franche) Plan rapprochés successifs d’employées au travail, rigolant entre elles.

(Coupe franche) Plan rapproché de la contremaîtresse Mademoiselle Umschneider. À l’arrière-plan une petite fille fixe la caméra, un sourire en coin, avant de rigoler avec une personne présente hors cadre. (Coupe franche) Plan rapproché de la sœur de la contremaîtresse, responsable de la surjetteuse. Avec cette machine à coudre, elle peut couper, piquer et surfiler un ou deux tissus en une seule opération.

(Coupe franche) Plan rapproché de deux jeunes employées en train de repasser les tabliers. Le réalisateur s’attarde sur leur technicité en réalisant des gros plans sur leur maniement du fer à repasser.

(Coupe franche) Plan rapproché sur Mademoiselle Umschneider, toujours aux prises avec la machine à coudre surjetteuse. Alternance de gros plan de son visage empreint de concentration et gros plan sur la machine.

Intertitre « Notre contremaitresse » accompagné d’un dessin représentant une femme lançant des éclairs de ses yeux. Plan rapproché de Mademoiselle Umschneider, la contremaîtresse. Celle-ci est attablée, en train de remplir un cahier de notes. Elle sourit à la caméra.

Intertitre « Atelier de repassage » Plan rapproché de plusieurs femmes en train de repasser les tabliers préalablement confectionnés.

Intertitre « Une sortie en fraude » Plan d’ensemble de la cour de l’usine, un portail ouvert donne sur la rue. En arrière-plan on aperçoit des habitations. (Coupe franche) Une femme, sans doute une employée, quitte cette cour et passe de l’autre coté du portail.

Intertitre « Ein wackerer radler » (un courageux cycliste) Plan d’ensemble sur cette même cour. Un homme vêtu d’un chapeau et d’une blouse blanche pénètre à vélo dans la cour. Il regarde à peine la caméra.

Intertitre « Notre mécano » Plan rapproché d’un homme, mécanicien en train de réparer une voiture de luxe. Le premier plan donne à voir le mécanicien ouvrir latéralement le capot de la voiture. S’en suivent des plans avec des angles différents montrant le mécanicien à l’œuvre. L’homme, cigare à la bouche, regarde furtivement la caméra lorsqu’il referme le capot de la voiture. Le réalisateur le filme ensuite rentrer dans le bâtiment.

Intertitre « Der Eckpfeiler des hauses » (le pilier de la maison) Plan rapproché de l’homme à vélo. Cette fois-ci ce dernier ne porte plus de chapeau mais est toujours vêtu de sa blouse blanche. Il se tient dans ce qui semble être des bureaux, comme en témoignent les tables et les classeurs rangés dans des armoires. L’homme sourit à la caméra. (Coupe franche) Changement de pièce. Plan rapproché de l’homme portant un lourd paquet. Après l’avoir posé à côté d'autres, il les compte comme en témoigne son geste de la main. En arrière-plan on peut apercevoir le cadran de ce qui est sûrement une grande balance. Plan rapproché de l’homme en train de ranger de grandes feuilles sous un bureau.

Intertitre « Le magasin » Plan d’ensemble de la même pièce, cette fois vide. Des dizaines de tabliers sont ficelés et pliés sur des tables, tandis que de grands paquets sont disposés au fond de la pièce. Léger panoramique horizontal donnant à voir l’ensemble de la salle. (Coupe franche) Plan rapproché de l’homme en costume cravate, responsable du contrôle qualité, en train de compter les tabliers. À l’arrière-plan, l’homme à la blouse blanche le regarde faire. Gros plan sur les mains de l’homme. Plan rapproché poitrine de l’homme qui regarde brièvement la caméra avant de continuer son travail. (Coupe franche) L’homme s’empare de plusieurs piles de tabliers rangés dans de grandes armoires, qu’il dépose sur une balance industrielle dont on aperçoit l’aiguille du cadran bouger. Il est inscrit que la charge maximale est de 30 kg.

Intertitre « Les bureaux » Léger plan panoramique horizontal de droite à gauche donnant à voir une pièce de bureau. A l'extrême droite de la pièce, une plante est posée sur une table. Une table sur laquelle sont posés des objets de bureau (tampon buvard?), est placée au milieu de la pièce et est entourée de chaises en bois. En arrière-plan, on aperçoit une fenêtre et un chauffage.

(Coupe franche) Plan italien d’une employée entrant avec des feuilles en main dans un bureau. Celle-ci est filmée de dos. Elle se retourne, sourit à la caméra, avant d’être filmée en train de ressortir de la pièce.

(Coupe franche) Plan rapproché d’une jeune employée en train d’écrire dans un cahier. (Coupe franche) Retour sur le contrôleur qualité, assis à son bureau, en train de faire marcher un taille crayon et de signer des papiers. Il se lève, inspecte une dernière fois une feuille qu’il vient de signer et se lève. Il est ensuite filmé de dos en train de quitter la pièce. (Coupe franche) Plan rapproché d’une sténodactylographe en train de taper à la machine à écrire. Elle ne tape qu’avec la main droite, parle et sourit à une personne située à sa gauche, hors champ.

(Coupe franche) Plan rapproché d’une jeune employée à son bureau. Elle est en train d’écrire et de fouiller dans une boîte contenant des fiches. Sur son bureau sont déposés des dizaines de tampons. Bien qu’elle effectue son travail sans regarder la caméra, elle esquisse tout de même un léger sourire. En arrière-plan on aperçoit l’homme chargé du contrôle qualité, en train de remplir des dossiers.

(Coupe franche) Plan rapproché de Charles Messmer, fondé de pouvoirs. Il est élégamment habillé, puisqu’il porte un costume cravate accompagné d’un mouchoir. Il est à son bureau, lisant une feuille qu’il tient entre ses mains à sa secrétaire qui retranscrit sur un cahier ses paroles. En arrière-plan on aperçoit des dizaines de classeurs rangés. Charles Messmer sourit puis se lève. (Coupe franche). Gros plan sur la jeune secrétaire, désormais en train de taper son texte à la machine à écrire. Concentrée, elle ne lance pas de regard en direction de la caméra. (Coupe franche) Plan rapproché d’une autre sténodactylographe suivi d’un gros plan sur son visage puis sur ses mains traduisant l’extrême habileté avec laquelle elle réalise son travail. (Coupe franche) Plan panoramique horizontal de gauche à droite montrant l’ensemble des classeurs rangés dans des étagères.

(Coupe franche) Plan rapproché de Charles Messmer. Le réalisateur semble être assis en face de lui à son bureau. Messmer feuillette des dossiers et trie ses classeurs, tout en s’adressant au réalisateur.

Intertitre « Quelques modèles choisis au hasard » Plan rapproché d’une jeune employée, debout et regardant fixement la caméra. Elle porte une robe de ménagère de couleur sombre, ornée de petite motifs clairs, sans doute des fleurs. La jeune femme effectue un tour complet sur elle-même afin de montrer les différentes faces du vêtement. Lucien Ley réalise un plan panoramique vertical afin de montrer l'entièreté de la robe. La jeune femme sourit à la caméra, l’air coquette.

(Coupe franche) Nouveau plan rapproché de la même jeune fille, qui porte une robe différente, de couleur claire, ornée de motifs sombres. Après avoir serré la ceinture à sa taille, elle effectue de nouveau un tour sur elle-même, main gauche dans la poche, afin de mettre en lumière toutes les parties du vêtement. Le réalisateur la filme en train de se déplacer, à qui elle lance un regard malicieux.

(Coupe franche) Plan rapproché de la jeune fille qui porte encore une autre robe, cette fois de couleur sombre avec un col blanc et ornée de gros boutons blancs, ainsi que d’une ceinture. Encore une fois, elle tourne sur elle-même. Lucien Ley réalise un plan panoramique de haut en bas donnant à voir le bas de la robe ainsi que les jambes de la jeune femme. Celle-ci lance un sourire empreint de gêne et de timidité.

(Coupe franche) Quatrième et dernière présentation de robe. Plan rapproché de la jeune employée qui porte cette fois une robe sombre ornée de motifs blancs, tournant sur elle-même.

(Coupe franche) Plan rapproché d’une autre employée, qui avait déjà été filmée préalablement en train de taper à la machine à écrire. Celle-ci porte un tablier de couleur claire orné de motifs sombres. L’air peu assurée, elle effectue des demi-tours sur elle-même, les mains dans les poches ou tirant sur les extrémités du tablier. Elle regarde la caméra avec un sourire crispé.

(Coupe franche) Plan rapproché de Mademoiselle Umschneider, portant un tablier sombre à pois blancs. Bien que crispée, comme le trahissent ses épaules et bras droits, elle sourit au réalisateur tout en lui parlant. Lucien Ley réalise un léger plan panoramique vertical donnant à voir l'entièreté du tablier. Mademoiselle Umschneider rentre sa main dans la poche avant du tablier, puis se tourne légèrement afin de montrer le nœud permettant de serrer le tablier dans son dos.

Intertitre « Un modèle pour tout-petits » Plan rapproché de l’homme à la blouse blanche. Alors qu’il tourne la tête à la caméra et regarde, mains dans le dos, la plante située dans le coin de la pièce, Charles Messmer surgit hors champ et l’apostrophe en lui touchant l’épaule. Il place ensuite sur son ventre un tablier modèle réduit, peut-être un modèle destiné aux enfants. Les deux hommes rigolent entre eux, amusés du ridicule de la situation, le tablier apparaissant minuscule sur le corps de l’homme en blouse. Celui-ci regarde la caméra l’air joyeux. Charles Messmer lui place un chapeau noir sur la tête et l’homme le remercie d’un signe de la tête. S'ensuit une longue poignée de mains entre les deux hommes jusqu’à ce que Charles Messmer quitte la pièce. Le réalisateur se concentre alors sur l’homme à la blouse, seul au milieu de la pièce. Celui-ci pose son chapeau et marche en rond dans la pièce. Il parle au réalisateur, l’air amusé et plutôt fier de son petit tablier, dans les poches duquel il tente de glisser ses mains.

Intertitre « Le fondateur de la maison » Plan d'ensemble d’une belle voiture arrivant dans la cour de l’usine. (Coupe franche) Plan italien de Monsieur Auguste Schneider-Berthod, fondateur de l’entreprise, sortant de sa voiture. Il est habillé d’un long manteau par-dessus son costume cravate, d’un chapeau et porte à sa main ce qui pourrait être son repas de midi. Tout en fumant une cigarette, il regarde impassiblement la caméra, avant de rentrer à l'intérieur de l’usine.

(Coupe franche) Plan rapproché d’August Schneider-Berthod à son bureau en train d'éplucher des livres de comptes et d’écrire dans un cahier.

(Coupe franche) Plan rapproché d’August Schneider-Berthod debout devant sa fenêtre, regardant dehors. Il se rassoit ensuite à son bureau et reprend ses activités, sans un regard vers la caméra.

Intertitre « Fin »

Contexte et analyse

À l’été 1955, l’entreprise « Tabliers et textiles de Saint-Louis » située rue de Bâle devient les « Tabliers de Saint-Louis ». Son fondateur, August Schneider-Berthod, propriétaire de trois usines en Allemagne, en Suisse et en France, confie l’établissement alsacien à Charles Messmer lorsqu’il décide de partir à la retraite. Né le 1er novembre 1914 à Mulhouse (décès le 12 décembre 1989) et issu d'une fratrie de cinq enfants (trois garçons et deux filles), Charles Messmer commence sa carrière au sein des Établissements Wallach comme dessinateur sur tissus. Après la guerre, il déménage à Saint-Louis, avec son épouse et leur fille, et est embauché dans l’entreprise de textile dirigé par M. August Schneider.

À l’occasion de la reprise de la firme, Charles Messmer envisage la réalisation d’un film de présentation de l’entreprise dans lequel les employés, les patrons actuels (Monsieur Schneider) et futur (Charles Messmer) seraient filmés durant leur travail dans le cadre de l'usine.

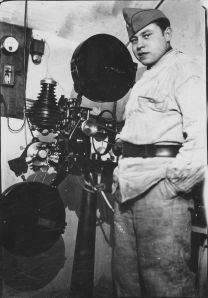

Ainsi, bien que cinéaste amateur, Charles Messmer confie la réalisation du film à son beau-frère Lucien Ley. Chef de fabrication chez ATELCO (entreprise de construction mécanique à Guebwiller), l’homme est également passionné de cinéma puisqu’il exerçait comme opérateur au cercle Saint Joseph de Mulhouse et possédait une caméra personnelle. Charles Messmer se chargea par la suite du montage du film et de l’ajout des intertitres, avant de le projeter à l’occasion de la fête de noël du personnel[2].

Saint Louis, Porte de France

Lucien Ley débute son film par une visite descriptive de la ville de Saint-Louis. Fondée par ordonnance de Louis XIV le 29 novembre 1684, celle-ci est devenue, au fil des siècles, la troisième plus grande ville du Haut-Rhin, favorisée par son statut de ville frontière et portée par une économie florissante. À la Belle Époque, Saint-Louis connaît un essor économique fulgurant du fait de son industrialisation : la défaite française en 1871, le protectionnisme allemand et les capitaux suisses permettent à Saint-Louis de se doter d’une industrie textile d’envergure.

Cette première partie du film donne à voir les grands bâtiments de la ville ainsi que les deux artères principales, les rues de Mulhouse et de Huningue. Le réalisateur s’attarde dans un premier temps sur la gare de type manoir construite en 1912. L'arrivée du chemin de fer en 1840 et de la ligne Strasbourg-Bâle a joué un rôle majeur dans le développement économique de Saint-Louis, ville frontière par excellence. Sous l’annexion impériale, une nouvelle ligne est créée vers le pays de Bade. Non loin de la gare se trouve l’hôtel Pfiffer. Construit en 1932 en plein cœur de la ville, ce Grand Hôtel-Restaurant a fait la fierté de Saint-Louis. Son fondateur, Jules Pfiffer (1896-1989) fut employé aux Carlton de Londres et de Johannesburg, ancien saucier du grand maître Auguste Escoffier et collègue du futur révolutionnaire Ho-Chi-Minh.

La rue de Mulhouse constitue la principale artère commerçante de la ville. Outre les divers magasins, on y trouve les locaux de la gendarmerie ainsi que la succursale de la Banque Populaire, présente depuis 1910.

L’activité des commerces est favorisée par la ligne de tramway traversant la rue. De 1900 à 1958 la ligne n°5 du tramway bâlois relie la ville suisse à Saint-Louis (Marktplatz-Saint Jean), avant qu’elle ne soit, pour des raisons budgétaires, remplacée par un service d’autobus.

Les images de Lucien Ley donnent ainsi à voir une ville de Saint Louis dynamique, malgré une guerre mondiale qui n’a pris fin qu’une dizaine d’années auparavant. Cette vitalité s’explique par le tournant économique qu’opère la ville au lendemain de la Libération. Soucieuse de ne pas dépendre uniquement du secteur textile, la municipalité incite ses industries à se diversifier dans des secteurs porteurs d’avenir tels que les domaines métallurgiques et électriques.

Ville de commerce et d’industrie, Saint-Louis est également un lieu emblématique du catholicisme alsacien. En effet, la ville se rattache traditionnellement au patronage de Saint Louis, le roi Louis IX canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII. La plus ancienne des deux églises catholiques de la ville porte son nom. Fondée en 1842, elle porte sur le porche l'inscription suivante : Elegi locum Istum Mihi Domum Sacrificii. 1842. ce qui signifie « J’ai choisi ce lieu pour moi comme maison du sacrifice 1842 ». À l’arrière de l’église Saint-Louis se trouvent le presbytère, construit en 1892 et le foyer catholique fondé en 1905 à l’initiative de Jean-Baptiste Dietsch (1852-1912), curé de Saint-Louis de 1894 à 1904. Enfin, une salle de gymnastique est construite en 1934.

À quelques encablures de l’église Saint-Louis se dresse le monument aux morts de la ville. Inauguré le 9 novembre 1936 en présence du Général Jean Bouffet, il porte l’inscription suivante : « La ville de Saint-Louis à ses enfants victimes de la Grande Guerre » modifiée par la suite « La ville de Saint-Louis à ses enfants morts au champ d’honneur ». Au centre de la place ronde est érigée une statue représentant une femme en deuil accompagnée de son enfant. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs plaques commémoratives sont ajoutées notamment celles du comité de Libération, des forces françaises de l’intérieur tombées en novembre 1944 ainsi qu’un bronze du maréchal de Lattre de Tassigny.

L’industrie textile, fleuron économique régional en déclin

Le secteur textile — auquel appartient l’entreprise Tabliers et textile de Saint-Louis — figure avec les industries extractives, mécaniques et chimiques, parmi les plus importantes industries alsaciennes du XXe siècle. Cette activité remonte au XVIIIe siècle puisque c’est en 1746 que s’établit à Mulhouse la première manufacture d’impression sur étoffes. Dans les décennies qui suivent, des dizaines de manufactures similaires se développent dans la ville tandis que des fabriques de tissages et de filatures voient le jour dans le Haut-Rhin. Au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l’activité se développe et conduit à la création dans toute la région d’une série de centres textiles importants. L’essor du textile entraîne le développement des industries mécaniques et chimiques qui fournissent à cette industrie son équipement ainsi que ses colorants et ses matières d’apprêts.

Les années d’après-guerre sont celles, pour l’industrie textile alsacienne, de la reconstruction. Le secteur souffre d’un retard d’autant plus conséquent par rapport aux autres régions françaises que l'Alsace a été libérée plus tardivement. Ainsi, en 1946, l’activité textile haut-rhinoise peine à atteindre 40% de sa production avant-guerre, contre 60 à 80% dans les usines du Nord. En dépit de ce retard, le textile-habillement occupait 65 000 travailleurs, soit près du tiers des salariés de l’industrie. Les premiers signaux de crise pour l’industrie textile alsacienne apparaissent dès 1951. La mévente des produits textiles est due à trois principaux facteurs : la saturation du marché intérieur, l’ouverture aux importations étrangères constituant une concurrence féroce, ainsi que la perte du débouché extérieur que constituait l’Union Française. Sur le marché intérieur, la demande de produits textiles arrive à une certaine saturation en raison de l’apparition de nouveaux besoins tels que l’automobile ou les biens électroménagers. En Alsace, la concurrence de l’industrie textile allemande est particulièrement dure. Celle-ci est partiellement équipée avec du matériel américain, ne voit pas sa durée du travail limitée à 40h et verse des salaires féminins 25% inférieurs au niveau français. Dès lors, les prix de sa production sont de 25 à 30% moins chers que ceux du voisin alsacien.

À la forte concurrence que doivent subir les industries alsaciennes sur le marché intérieur s’ajoute la perte de l’empire colonial français, principal débouché extérieur pour l’industrie textile alsacienne. En 1953, les industries alsaciennes et vosgiennes réalisent encore les trois quarts de l’exportation vers l’Union française. L’Indochine achète à elle seule 10% de la production cotonnière française. Néanmoins, la guerre débutée en 1946 a déjà conduit à une grande réduction des exportations. L’année 1954 marque le maximum des productions d’après-guerre. L’Alsace fournit alors 16% des filés et tissus de la France et le secteur regroupe 80 000 actifs, soit le tiers de l’emploi régional. Mais déjà les perspectives s’assombrissent. La signature des accords de Genève le 26 juillet, reconnaissant l'indépendance du Laos, du Cambodge et le partage temporaire du Viêt-Nam en deux zones de regroupement militaire, met fin aux relations commerciales privilégiées avec la France.

Dès lors, la perte des marchés coloniaux conjuguée à la libération des échanges entraîne un dépérissement progressif de l’industrie textile en Alsace. L’échec de concentration des grands acteurs du secteur ainsi que l’absence de spécialisation conduit à la fermeture de centaines d’entreprises et à des licenciements massifs. Les disparitions d’entreprises sont nombreuses, notamment au début des années 1960. Les premières à disparaître sont les plus petites, condamnées par l’obsolescence de leur outillage et de leurs méthodes. Les Tabliers et textiles de Saint-Louis n’échappent pas à la règle.

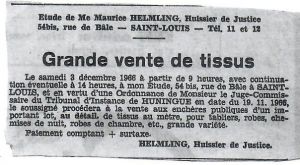

Au début des années 1960, les entreprises suisses, à la recherche de main d’œuvre qualifiée, n’hésitent pas à débaucher les meilleures ouvrières en proposant des salaires bien plus attractifs qu’en France. Afin de contrer cette « fuite » des meilleurs éléments en leur proposant des salaires équivalents, les dirigeants n’eurent d’autre choix que d’augmenter le prix de leurs tabliers. Cette stratégie entraina une mévente des produits, devenus trop chers pour le marché français et conduit à la faillite de la firme en 1966.

La suite pour l’industrie textile alsacienne n’est que déclin. Alors qu’en 1967 le secteur emploie 45 000 800 personnes, il n'en emploie plus que 31 460 en 1980 pour finalement tomber à 8 000 en 2003.

La confection, un secteur majoritairement féminin

L’industrie textile regroupe en son sein une multitude d’activités qui correspondent aux différentes étapes de la transformation de la matière première (coton, laine, lin) et de sa production : la filature, le tissage puis la confection, cette dernière catégorie étant celle à laquelle appartiennent les Tabliers et textiles de Saint-Louis. Si les filatures et les ateliers de tissage sont composés d’hommes et de femmes, la main d’œuvre employée dans les ateliers de confection est quasi exclusivement féminine. Cette différence s’explique notamment par l’absence de machines-outils de grande dimension, dont la gestion est souvent confiée aux hommes. De ce fait, comme le montre le film de Lucien Ley, les 80 employés que compte les « Tabliers et textiles de Saint-Louis » au début des années 1950 sont majoritairement des femmes. L'industrie textile est un secteur très rapidement investi par les femmes. Au fil du XIXe siècle, la part des femmes dans le secteur secondaire ne cesse de s'accroître pour atteindre 35% et rejoindre celle des hommes (36%) à la veille de 1914. Trois femmes sur dix sont alors ouvrières et deux sur trois travaillent dans le textile. Pourtant, le déclin de l’emploi industriel féminin débute dès l’entre-deux-guerres puisqu'elles ne comptent plus que pour 26% des effectifs occupés dans le secteur en 1936 et 19% en 2008. Au lendemain de la Libération, les secteurs traditionnellement employeurs de main-d'œuvre féminine, comme le textile ou l’habillement, périclitent alors que des branches comme la métallurgie — dont le personnel est plus masculin — progresse. Dès lors, les Trente Glorieuses voient une migration massive des femmes vers le secteur tertiaire.

Étape finale de l’industrie textile, l’activité de confection est-elle même subdivisée en une multitude d’opérations dont Lucien Ley rend compte dans son film. En premier lieu, la coupeuse reçoit le tissu en pièces, avec une fiche indiquant le nombre et la taille des articles à confectionner. Elle choisit ensuite un patron et en dispose les différents morceaux sur une nappe de tissu. Elle dessine à la craie de tailleur le tracé des patrons sur le tissu, puis confectionne un « matelas » (elle déploie sur la table une nappe de tissu, qu’elle replie à longueur voulue, autant de fois que cela est nécessaire, en veillant à ce que les lisières se recouvrent exactement et qu’il n’y ait pas de plis). Elle place dessus la nappe patron, et découpe le tout avec une coupeuse électrique. Les différentes pièces d’un vêtement sont ensuite rassemblées en un paquet qui est envoyé à l’atelier de confection, où des ouvrières les assemblent avec des machines à coudre électriques. Puis, la surjetteuse garnit, au moyen de la machine à surfiler électrique, les bords des tissus coupés et destinés à être couturés afin d’en prévenir l’effilochage. Les boutonnières sont faites automatiquement en quelques secondes, tandis que le bouton correspondant est cousu à la machine. La visiteuse contrôle le travail effectué, et renvoie les pièces qui présentent une malfaçon. Les vêtements partent ensuite au repassage, sorte de pressing, manœuvré par des femmes. Enfin, quelques ouvrières procèdent à la marque, au pliage et à l’empaquetage.

Les conditions de travail d’une ouvrière du textile sont très variables, suivant le stade de fabrication auquel elle concourt et suivant la matière travaillée. En effet, les ateliers de confection propres et lumineux comme ceux des Tabliers et textiles de Saint-Louis offrent un cadre de travail bien plus agréable pour l’ouvrière que les filatures ou les usines de tissage où le froid, la poussière et le bruit rendent le travail des femmes difficile. De plus, au contraire des femmes travaillant dans la filature ou le tissage, les ouvrières employées dans la confection ont la possibilité de travailler assises. Une dernière différence entre le travail dans les filatures/ateliers de tissages et les ateliers de confection réside dans l’identité du supérieur hiérarchique. Dans les ateliers de filature et de tissage, où des connaissances mécaniques approfondies sont nécessaires, un contremaître commande les ouvrières. En revanche, dans la confection, où il n'y a que des femmes, une contredame (ou contremaitresse) dirige généralement le travail. Choisie parmi les ouvrières, elle doit attester d'une grande expérience et faire preuve d’une autorité naturelle, afin d’encadrer un personnel relativement jeune.

Si les ouvrières représentent la majorité du personnel des ateliers de confection, des femmes sont également employées dans les bureaux. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le bureau est un monde masculinisé et il faut attendre le début du XXe siècle et l’introduction des machines pour que s’amorce un recrutement de personnel féminin à qui l’on confie des emplois techniques en lien avec les machines à écrire, les téléphones ou les télégraphes. Ainsi, entre 1906 et 1921 le nombre d’employées de bureau est multiplié par 2,5. Dans le secteur privé (banques, assurances, industries) les femmes représentent ¼ des emplois de bureau au début des années 1920. Cet accroissement est lié aux progrès de la scolarisation des filles, comme à la création de nouveaux postes.

Des métiers jadis réservés aux hommes se féminisent peu à peu, à l’image de la profession de sténodactylographe, masculine jusqu’à la guerre de 1914 et investie par les femmes après la guerre.

En dépit de ces évolutions, les tâches au sein des entreprises restent réparties selon les genres et les emplois à responsabilité continuent d’être confiés aux hommes. À eux l’encadrement, la comptabilité, les services techniques et commerciaux ; aux femmes, les services du courrier, la dactylographie ou l’établissement des paies. En ce sens, les Tabliers et textiles de Saint-Louis ne dérogent pas à la règle.Personnages identifiés

Lieux ou monuments

Bibliographie

Bulletin de la Société d'histoire et du Musée de la ville et du canton de Huningue, mai 1953.

BARD Christine avec EL AMRANI Frédérique et PAVARD Bibia, Histoire des Femmes dans la France des XIXe et XXe siècle, Paris, Ellipses, 2013.

DELESALLE Eliane, Le travail des femmes dans l’industrie textile et vêtement de l’arrondissement de Lille, Loos, L. Danel, 1951.

Les Dernières nouvelles de Strasbourg, L’Alsace, son activité économique, Zürich, F. Brun, 1955.

MUNSCH Paul-Bernard, Saint-Louis, Porte de France, Strasbourg, Éditions Coprur, 1995.

REYS Marie-Danielle, L’industrie textile en Alsace de 1945 à nos jours : crise ou évolution ?, Mémoire de maîtrise en histoire, sous la direction de Fernand L'huillier, Strasbourg, Université de Strasbourg, 1971.

STOSKOPF Nicolas et VONAU Pierre, « L’Alsace du second XXe siècle: la grande mutation industrielle », Revue d’Alsace, Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, 2004, p. 159-192.

VOGLER Bernard et HAU Michel, Histoire économique de l’Alsace. Croissance, crises, innovations : vingt siècles de développement régional, Strasbourg, La Nuée Bleue, 1997.

Article rédigé par

Thomas Grandjean, 04 janvier 2021