Visite du général de Gaulle à Mulhouse et aux MDPA (0160FS0032)

Résumé

Description

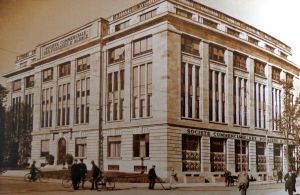

Le film débute par un plan d’ensemble sur le bâtiment de la Société commerciale des potasses d’Alsace. Le bâtiment est parsemé de drapeaux tricolores, des gens sont présents aux fenêtres, aux balcons et sur le toit. S’en suit un plan panoramique vertical vers le bas laissant apparaitre de jeunes soldats au garde à vous. Au premier plan deux journalistes sont en train de discuter.

(coupe franche) Plan rapproché sur des vétérans de l’armée, portant fièrement les drapeaux au dessus d’un monument où il est inscrit : « Hommage à la première division blindée, Mulhouse, Novembre 1944 - 9 février 1945 ». Travelling de gauche à droite faisant apparaitre tous les anciens combattants, dont les vêtements sont ornés de médailles. En arrière plan, on distingue la gare de Mulhouse.

(coupe franche) Plan d’ensemble sur la place face à la gare. À droite se tient en rangs serrés les soldats. Une petite troupe de sept hommes est avancée afin de porter les drapeaux. Le bâtiment de la Société commerciale des mines de potasses constitue l’arrière plan de la scène.

(coupe franche) Plan en contre plongée des anciens combattants tenant drapeaux et fanions, situés au dessus du monument.

(coupe franche) Le réalisateur se place ensuite derrière les anciens combattants et filme ces derniers de dos.

(coupe franche) Travelling de droite à gauche, légèrement en plongée laisse apparaitre une large foule de soldats.

(coupe franche) Plan d’ensemble sur des spectateurs, hommes, femmes, gendarmes. Au premier plan se trouve un journaliste, muni d’un appareil photo avec un flash.

(coupe franche) Plan sur le temple Saint Etienne, dont la partie supérieure dépasse des bâtiments au premier plan.

(coupe franche) Gros plan sur des médailles d’ancien combattant, accrochés à la veste d’un homme. Le réalisateur réalise un panoramique vertical progressif, débouchant sur le visage de l’homme, souriant.

(coupe franche) Plan sur un pasteur, chapeau à la main, en train de traverser la place. Deux jeunes photographes apparaissent au premier plan.

(coupe franche) Plan rapproché poitrine de l’homme aux médailles. Ce dernier parle, peut être au réalisateur.

(coupe franche) Plan d’ensemble sur le cortège présidentiel. Charles de Gaulle, debout dans la voiture décapotable, regarde la foule en liesse, agitant des draps français.

(coupe franche) Charles de Gaulle, droit, les bras le long du corps commémore sous les drapeaux. Derrière lui, des officiers se tiennent au garde à vous.

(coupe franche) Le réalisateur suit Charles De Gaulle, saluant nonchalamment d’un geste militaire les militaires au garde à vous, en arrière plan. Derrière le président, des officiers le suivent.

(coupe franche) Plan américain, légèrement en plongée de Charles de Gaulle, face au monument aux morts. À sa droite se trouve André Malraux, alors ministre des affaires culturelles, et en arrière plan Roger Frey, ministre de l’information. À droite un photographe s’apprête à prendre une photographie du monument. Derrière eux des officiers font le salut militaire. S’en suit un panoramique vertical laissant apparaitre les rangs de soldats au garde à vous en arrière-plan puis s’attardant sur le bâtiment de la société Société commerciale des potasses d’Alsace.

(coupe franche) Plan rapproché en mouvement de Charles de Gaulle, saluant en levant le bars la foule avant de monter dans sa voiture. En arrière plan on perçoit la foule et des affiches publicitaires de la SNCF. Une fois le président rentré dans sa voiture, le réalisateur tourne brusquement sa caméra et filme ensuite deux photographes cherchant à capturer les gestes du président.

(coupe franche) Léger travelling de droite à gauche suivant Charles de Gaulle debout dans sa décapotable saluant la foule.

(coupe franche) Plan d’ensemble en plongée de la Place de la Réunion de Mulhouse, noire de monde. Au premier plan une une estrade, ornée de tissus aux couleurs tricolores, est installée sur la place. Debout sur celle-ci, trois hommes s’occupent de régler le son du microphone et d’un amplificateur. S’en suivent plusieurs plans de différents endroits de la place.

(coupe franche) Plan en contre-plongée de Charles de Gaulle, en pleine allocution sur le balcon de l’Hôtel de ville, entouré à sa droite d’André Malraux et à sa gauche de Roger Frey. Sur les escaliers à droite et gauche menant au balcon se tiennent debout des jeunes filles vêtues de tenues traditionnelles alsaciennes.

(coupe franche) Plan moyen des jeunes filles en habits traditionnels, situées sous le balcon de l’hôtel de ville. Devant ces jeunes filles se tient une petite fille, elle aussi vêtue du costume traditionnel d’alsacienne.

(coupe franche) Plan en contre plongée de Charles de Gaulle effectue le signe de la Victoire avec ses bras, accompagné d’applaudissements de la part des jeunes filles à ses cotés.

[La séquence est filmée à la mine Marie-Louise de Staffelfelden]

Plan rapproché en plongée du chevalement de la mine Louise de Staffelfelden. À son sommet flotte un drapeau français. S’en suit un panoramique vertical de haut en bas, laissant apparaitre des mineurs, casques sur la tête. Devant eux passent de femmes en habits de ville.

(coupe franche) Plan d’ensemble des mineurs, bras en croix ou dans les poches, alignés devant des drapeaux français et une plaque commémorative.

(coupe franche) Plan d’ensemble d’une une vaste foule, en attente de l’arrivée du président. À l’arrière plan on aperçoit une grande caméra, appartenant sûrement à la télévision. Plan successifs de gens en train d’attendre le passage du président.

(coupe franche) Plan rapproché de la plaque commémorative indiquant « Aux victimes de la guerre 1939-1945 », suivi d’un panoramique vertical de bas en haut vers le chevalement.

(coupe franche) Plan rapproché de trois enfants méfiants, au premier plan un jeune garçon tient entre ses mains un drapeau français (coupe franche) Plan rapproché de trois autres garçons, dont celui le plus à gauche tient un drapeau. Une fille, probablement leur grande soeur, se tient derrière eux.

(coupe franche) Plan d’ensemble sur les mineurs, en habits de ville, attendants, accoudés aux palissades séparant la mine et la rue principale du village.

(coupe franche) Plan rapproché-poitrine d’hommes, en habits de ville. Certains portent des casquettes et écharpes. L’arrière plan laisse apercevoir le chevalement.

(coupe franche) Nouveau plan à l’intérieur du carreau Marie-Louise. Plans successifs brefs des personnes en attente de l’arrivée du président à l’intérieure du site. Le film se termine par un panoramique vertical de bas en haut vers le chevalement.

Contexte et analyse

De février 1959 à juin 1965, le général de Gaulle réalise un gigantesque tour de France qui le conduit d'un bout à l'autre de la métropole, dans toutes les provinces, dans toutes les régions. C'est pour lui l'occasion de créer un contact direct avec les Français, de « récolter des moissons d'impressions et de précisions pratiques » sur les grandes questions de l'heure. Le sixième voyage officiel — du 18 au 22 novembre 1959 — se déroule dans le territoire de Belfort et en Alsace.[2]

La visite du Président De Gaulle à Mulhouse le 19 novembre 1959 est hautement symbolique. Dans le cadre de son « grand tour », celui-ci vient inaugurer le monument en hommage à la 1re division blindée.

Dans la matinée du 21 novembre 1944 la 1re division blindée sous le commandement du général de Lattre de Tassigny, entrait dans la ville et libérait Mulhouse de l’occupant allemand. Les nids de résistance allemands sont nettoyés et les effigies ainsi que les insignes nazies sont brulées Place de la Réunion et Faubourg de Colmar. La libération de l’Alsace intervient quelques mois plus tard. Suite à la prise de Mulhouse, les 1re et 2e division blindées se rejoignent dans le Sundgau et luttent pendant près de trois semaines face à l’ennemi allemand, retranché autour de Colmar. Après 2 mois de lutte, la 1re armée française parvient à défaire la division retranchée et libère Colmar le 2 février. Dans la région mulhousienne les dernières bases défensives de l’ennemi, situées dans les bois de Nonnebuch autour des mines de potasse, sont détruites. Le 9 février les troupes allemandes sont définitivement rejetées au-delà du Rhin, à Chalampé.

Outre les anciens soldats portant fièrement les couleurs de la France durant cette cérémonie, deux hommes ayant participé au combat entourent Charles de Gaulle. En effet, Jean de Lattre de Tassigny avait le commandement de la 1re division blindée tandis qu’André Malraux, désormais ministre, commandait la brigade indépendante d’Alsace-Lorraine, s’illustrant notamment dans la bataille des Vosges.

Mulhouse, pôle stratégique des Mines de Potasse

Si le réalisateur filme consciencieusement la cérémonie d’inauguration du monument ainsi que le discours présidentiel sur la Place de la Réunion, il n’oublie pas de s’attarder sur les bâtiments mulhousiens appartenant aux Mines de Potasse. Et pour cause, Charles Bueb, professeur de sport à Pulversheim, est également rédacteur en chef du journal d’entreprise des MDPA depuis 1951 ainsi que le photographe officiel des MDPA.

La Direction Générale

Au démarrage de l’exploitation en 1910, les quartiers de la Direction Générale sont situés aux cotés de la mine Amélie à Wittenheim. Cependant, durant la première guerre, les bureaux de la direction sont placées sous contrôle militaire allemand et sont installés dans une grande maison située au 4 rue de Zurich à Mulhouse. Au sortir de la guerre, la direction emménage en mars 1919 dans la villa Düring, construite en 1895 avenue Maréchal Pétain (aujourd'hui Avenue du président Kennedy). S’en suivent plusieurs déménagements successifs à Mulhouse. En 1925, parallèlement à l’évolution de l’exploitation des mines, les dirigeants sont à la recherche d’un vaste terrain afin d’y regrouper les différents services se développant. Le 7 décembre 1925, les mines achètent le château Schwartz-Schlumberger, construit sur 5 niveaux en 1897. De 1927 à 1930 des travaux importants sont menés et divers bâtiments sont incorporés aux domaines.

Le 3 septembre 1939, dès la déclaration de la guerre, la Direction Générale se replie un temps vers les Villas Roux à Staffelfelden que les mines de potasse avaient fait construire avant-guerre. L’annexion de l’Alsace en juillet 1940 contraint la direction à se réfugier à Moulins-Yzeure dans l’Allier, puis à Montluçon. Dès juin, les allemands avaient pris leurs quartiers dans le château puis durant le conflit, avaient construit un réseau d’abris sous la propriété. La Direction Générale est de retour au Château le 22 novembre 1944, à peine deux jours après la libération de Mulhouse. Jusqu’en 1974, le siège des Mines de Potasse d’Alsace ne cesse de s’agrandir à travers l’achat de 3 autres villas rue d’Altkirch : en 1967, 1971 et 1974. En 1996 l’ensemble est revendu à une société d’investissements qui le transforme en un programme immobilier haut de gamme.

La Société commerciale des Potasses et de l’Azote

Une autre preuve de la place importante qu’occupe les mines de potasse à Mulhouse est le siège de la Société Commerciale des Potasses et de l’Azote. La société voit le jour le 28 novembre 1919 et porte alors le nom de « Société commerciale des potasses d’Alsace » avant d’être renommée par la suite « Société commerciale des Potasses et de l’Azote ». En 1927, le terrain du siège, situé face à la gare, est acheté à Jean-Henry Schlumberger et un hôtel particulier, représentatif de l'architecture des années 30, y est construit. Le bâtiment est bombardé avant la libération de Mulhouse et subit quelques dommages. Il est ultérieurement agrandi vers l’avenue Foch et utilisé par la Société Commerciale des Mines de Potasse jusqu’en 2004. Le bâtiment est finalement racheté par l’État en 2005 et abrite actuellement la Sous-Préfecture de Mulhouse.

Staffelfelden, place majeure des mines de potasse d’Alsace[3]

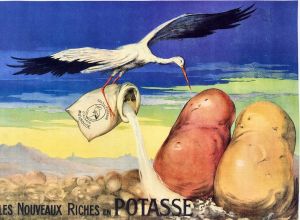

Une richesse locale : les mines de potasse

La découverte en 1904 d’un gisement de potasse dans la région de Mulhouse changea radicalement le paysage économique et social de l’Alsace. L’exploitation démarra six ans plus tard et dura plus d’un siècle. Le gisement couvrant une superficie de 20 000 hectares était la seule réserve de potasse sur le territoire français. Ce monopole alsacien permit à la Société Commerciale des Potasses d’Alsace de commercialiser les produits pour le compte de deux société exploitantes, la KST (Kali Saint-Therèse) et les MDPA. Cette dernière fut acquise par l’État en 1924 avant de redevenir une société anonyme en 1967. La potasse extraite des mines servait à 95% à la fabrication d’engrais pour l’agriculture, les 5% restants étant utilisés pour les industries pharmaceutiques et chimiques. Ainsi, en près d’un siècle d’exploitation, environ 570 millions de minerai furent extraits du sous-sol alsacien au travers des 11 mines et 24 puits.

Charles de Gaulle à Staffelfelden

Le 20 novembre 1959 sur le carreau de la mine Marie Louise de Staffelfelden, plus de 2000 mineurs sont rassemblés afin d’accueillir le président de la République Charles de Gaulle et son ministre André Malraux. Le développement de la commune de Staffelfelden est intimement lié à celle des Mines de Potasse. Elle était le siège de la Mine Marie-Louise, la plus importante du bassin potassique. Le site d’exploitation, construit à l’est de la commune en 1913 comprend deux puits : le puit de service Marie et le puit d’extraction Marie-Louise. Aux temps les plus forts de la production, entre la fin des années 1940 et la fin des années 1950, plus de 2 000 mineurs étaient actifs dans les mines Marie-Louise, dont la moitié au fond de la mine. Les autres employés étaient répartis dans l’usine de traitement thermique en surface, dans les services de maintenance des installations et dans les services généraux.

Personnages identifiés

Lieux ou monuments

Bibliographie

GIOVANETTI René, Il était une fois… des chevalements dans la plaine d’Alsace : histoire des puits, chevalements et machines d’extraction des mines de potasse en Alsace, Mulhouse, JdM, 2012.

GIOVANETTI René, Mines de potasse d’Alsace : histoire patrimoniale et sociale, Strasbourg, Corprur, 2011.

KUPPEL Jean-Marie, Un bassin d’activité dans l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale : les mines de potasse d’Alsace (1937-1949), Mulhouse, thèse de doctorat, Université de Haute-Alsace, 2014.

RIEDWEG Eugène, La Libération de Mulhouse et le sud de l'Alsace : 1944-1945, Mulhouse, Éditions du Rhin, 1994.

RIETSCH Michel, Du sel et des hommes : un siècle de Mines de Potasse en Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2002.

VASSALLO Aude, « Voyage dans l'Est : discours à l'Université de Strasbourg », Fresques Ina [en ligne]. Disponible en ligne : https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00045/voyage-dans-l-est-discours-a-l-universite-de-strasbourg.html [consulté le 20 avril 2020].

WEISSENBERGER Roger, Chronique des mines de potasse d’Alsace et des mines Kali Sainte-Thérèse, Strasbourg, Carré blanc, 2003.

WEISSENBERGER Roger, Les mines de potasse d’Alsace : 1904-2004 : un siècle d’exploitations minières, Strasbourg, Carré blanc, 1999.

Article rédigé par

Thomas Grandjean, 08 mai 2020

- ↑ Cette fiche est en cours de rédaction. À ce titre elle peut être inachevée et contenir des erreurs.

- ↑ Aude VASSALLO, « Voyage dans l'Est : discours à l'Université de Strasbourg », Fresques Ina [en ligne]

- ↑ L'auteur de cette fiche tient à remercier René Giovanetti, ancien directeur du patrimoine des Mines de potasse d’Alsace et archiviste du carreau Rodolphe à Pulversheim, pour son aimable partage de nombreuses sources et documents iconographiques qui sont à l'origine de cet article.